› V=πdn/1000 › 旋盤

› V=πdn/1000 › 旋盤2021年12月13日

844 混雑回避

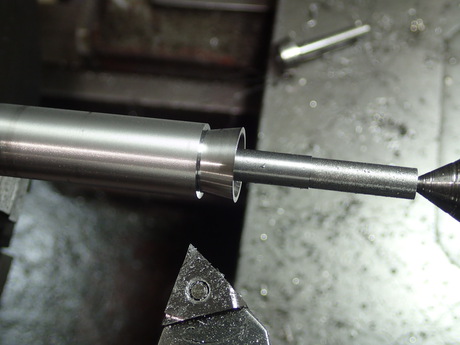

穴の奥にあるOリング溝。穴径20、深さ9、溝外径18.3、溝幅2.5。

NCフライスで回れますよと言っていたけれど、フライスが混雑中だったので旋盤で加工します。

美しくない

刃物ですが問題なく削れました。

刃物ですが問題なく削れました。穴奥の溝径は測れないので、寸法のわかっている穴から目盛りで追っていきます。

同じ形を円筒の側面に加工するものもあります。

こちらこそNCフライスの出番なのですが、多忙につき旋盤での加工となりました。

4つ爪で保持します。

こっち↑とこっち↓で芯だしします。

まず中心に下穴を開けておいて、平面を作ります。

真ん中に穴が空いていると平面を加工する時に中心まで行かなくて良いので効率的だし、刃物の芯高や欠損を心配しなくて良いんです。

先ほどと同じ加工で刃物も変えていないので、同じ目盛りで加工してしまえば簡単です。

2021年12月07日

843 放っておけない

外径6ミリ×4ミリ、穴径2.5ミリの樹脂のスペーサーを10個ほど作ります。

こんなのはCNCでサクサクっと・・・

試作を済ませて、何個か作って見てみると

何だこれ

先端がグチャグチャ

工具の方を見ると

ドリルに切りクズが絡まってる

CNCだからって放ったらかしにしないで、目をかけて、手をかけてやらないといけませんね

こんなのはCNCでサクサクっと・・・

試作を済ませて、何個か作って見てみると

何だこれ

先端がグチャグチャ

工具の方を見ると

ドリルに切りクズが絡まってる

CNCだからって放ったらかしにしないで、目をかけて、手をかけてやらないといけませんね

2021年10月22日

835 イイんです!

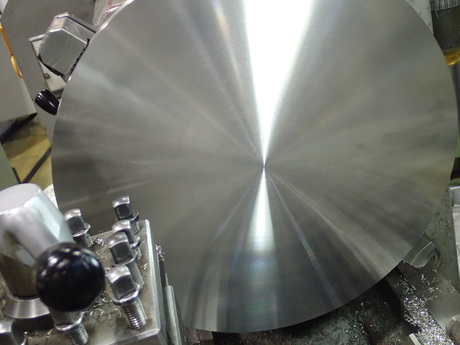

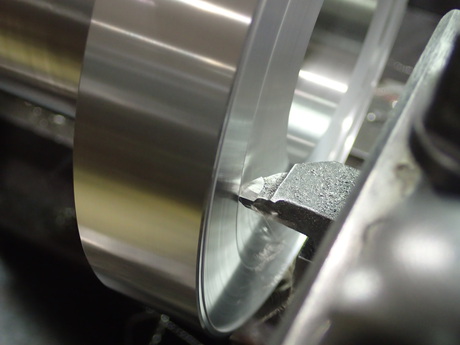

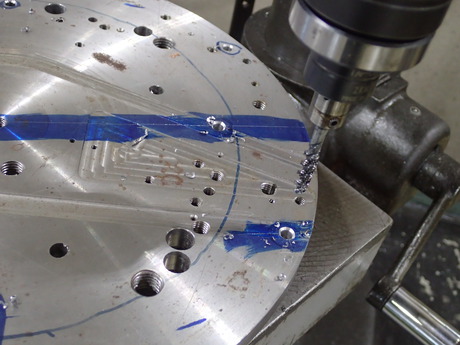

大物削ってます。

SUS303、外径400、厚さ15

ベッド上の振りギリギリ。

4つ爪を目一杯開いてチャッキング。危なくて見せられない

左右?対称に削り残しができているのは、キチンと面ぶれが出せている証し。

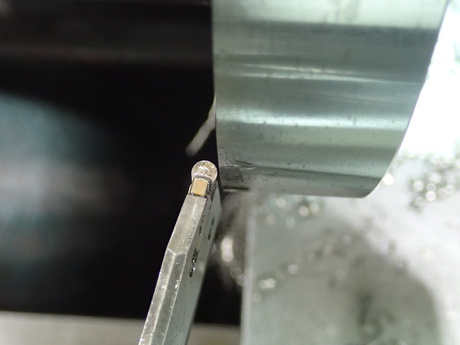

剣バイトで荒削り。Oリングが当たるということで、それなりの面粗さに仕上げます。

仕上げは、いつものサーメット。

外から中心に向かって送っています。刃物の背中側で削ってます。

削れるんですか?って0.3ミリくらいの切り込みなら削れています。

粗さもそれなり。送り速度次第だけどね。

裏返して、平行見て(これが時間かかる )端面削って完了!

)端面削って完了!

仕上げ編に続く(予定)

SUS303、外径400、厚さ15

ベッド上の振りギリギリ。

4つ爪を目一杯開いてチャッキング。危なくて見せられない

左右?対称に削り残しができているのは、キチンと面ぶれが出せている証し。

剣バイトで荒削り。Oリングが当たるということで、それなりの面粗さに仕上げます。

仕上げは、いつものサーメット。

外から中心に向かって送っています。刃物の背中側で削ってます。

削れるんですか?って0.3ミリくらいの切り込みなら削れています。

粗さもそれなり。送り速度次第だけどね。

裏返して、平行見て(これが時間かかる

)端面削って完了!

)端面削って完了!仕上げ編に続く(予定)

2021年10月18日

834 課題は残る

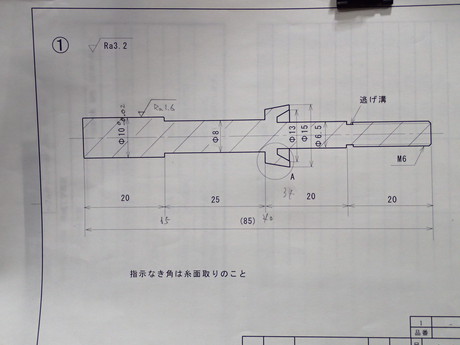

今回はコレ↓

SUS303、φ16の素材からCNC旋盤で12個製作します。

外形は、特に問題なく完了

振り替えてコレットで把握して、まずは端面加工

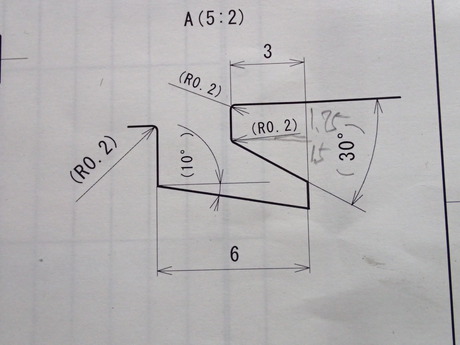

問題は内側のテーパ加工

中心の4ミリは平面でなくてもよく、形状は問わないとの指示でした。

ということで中心に4ミリのドリルで下穴を開ける。

その後、穴繰りバイトで加工ということになるのですが、都合の良い形状のバイトがない。

4ミリの細いバイトで少しずつ繰り広げる>時間がかかる。そんなバイト無いし。。。

汎用機ならバイトを角度をつけて取り付けて加工すれば良さそうですが。

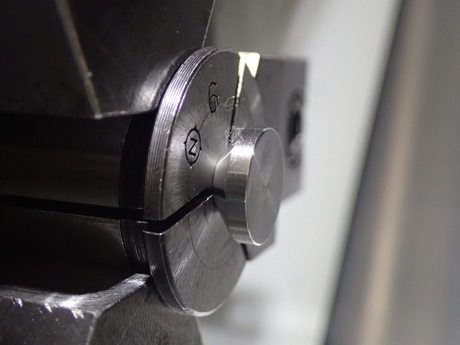

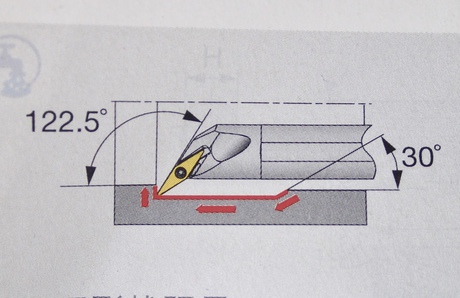

先日、購入していたコレ↓

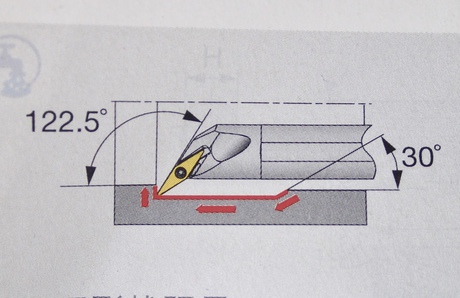

切刃角が122.5度(180-122.5=57.5)

製品のテーパは100度、半角50度。7.5度足りない

深さが約5ミリなので直径方向の移動量は、

tan50X5=5.96

tan57.5X5=7.85

2ミリほど食い込むことになりますが、真ん中に4ミリ穴があるので、まだ2ミリ余裕がある。ことになるはず。。。

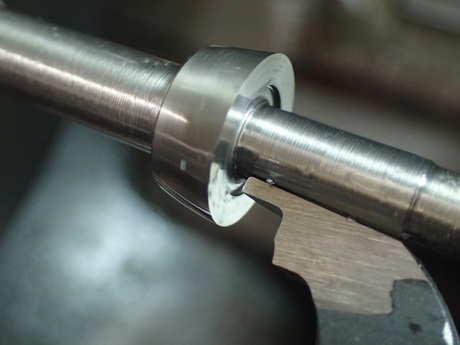

ほら大丈夫!

ただ、このプログラムを対話で組むのはムリ。

いつぞやのカスタムマクロだな。

あれ・・・どうやってたっけ??

よくわからなくなっているので、

外から中心に向かって削る。

外の開始位置は一定で、中心側の深さを変えて切り込んでいく。

コレで何とか形にできました。

CNCでの内径加工は課題ですね。今後の研究が必要。

その時にマクロが有効になりそうだから、こちらの勉強も。。。

えっ!?

CADCAM使えって、、、そうですよね・・・

SUS303、φ16の素材からCNC旋盤で12個製作します。

外形は、特に問題なく完了

振り替えてコレットで把握して、まずは端面加工

問題は内側のテーパ加工

中心の4ミリは平面でなくてもよく、形状は問わないとの指示でした。

ということで中心に4ミリのドリルで下穴を開ける。

その後、穴繰りバイトで加工ということになるのですが、都合の良い形状のバイトがない。

4ミリの細いバイトで少しずつ繰り広げる>時間がかかる。そんなバイト無いし。。。

汎用機ならバイトを角度をつけて取り付けて加工すれば良さそうですが。

先日、購入していたコレ↓

切刃角が122.5度(180-122.5=57.5)

製品のテーパは100度、半角50度。7.5度足りない

深さが約5ミリなので直径方向の移動量は、

tan50X5=5.96

tan57.5X5=7.85

2ミリほど食い込むことになりますが、真ん中に4ミリ穴があるので、まだ2ミリ余裕がある。ことになるはず。。。

ほら大丈夫!

ただ、このプログラムを対話で組むのはムリ。

いつぞやのカスタムマクロだな。

あれ・・・どうやってたっけ??

よくわからなくなっているので、

外から中心に向かって削る。

外の開始位置は一定で、中心側の深さを変えて切り込んでいく。

コレで何とか形にできました。

CNCでの内径加工は課題ですね。今後の研究が必要。

その時にマクロが有効になりそうだから、こちらの勉強も。。。

えっ!?

CADCAM使えって、、、そうですよね・・・

2021年10月06日

832 バレてる

前回の記事のために写真を撮るからと先生に伝えたところ、

このブログを私が書いていることを知っている先生は、これも一緒に撮ったらわかり易いだろうとわざわざ持ってきてくれました。

そして撮った写真がこれ

こんな風に球の外周を固定して細工をするのに使われます。

こちら↓は球の穴を利用して固定しています。

どちらが芯が出し易いかということの様です。

押さえ側のネジも製作しました。

久々のローレット。うまくいってよかった

このブログを私が書いていることを知っている先生は、これも一緒に撮ったらわかり易いだろうとわざわざ持ってきてくれました。

そして撮った写真がこれ

こんな風に球の外周を固定して細工をするのに使われます。

こちら↓は球の穴を利用して固定しています。

どちらが芯が出し易いかということの様です。

押さえ側のネジも製作しました。

久々のローレット。うまくいってよかった

2021年09月30日

831 3度目の正直

こんなシャフトを作ります

ここの部分が難題、

幅1.75ミリで深さ3ミリ入れる感じ。

こうやって

ここまで作りました

難題の溝入れ

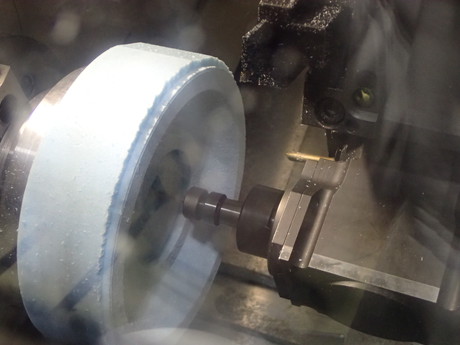

こんなバイトを作ってみました。穴ぐりバイトを加工しています。

ボーっとしてたら折れました

ちょっと長すぎたかな。

気を取り直して、2本目のバイトを作製。

砥石を選んでバイトの隅のRが小さくなるようにして刃先を短く整形

欲張って深く突っ込んだらポッキリ

シャフトの方も曲がってしまったので、ダンドリ変えて、研ぎ直した3本目

ちょっと溝入れて、斜面削って、ちょっと溝入れての繰り返し

なんとか3ミリ達成!

後半部分を加工してできあがり

切り落とした残骸が。。。

誰かに見せたくて仕方ない

ここの部分が難題、

幅1.75ミリで深さ3ミリ入れる感じ。

こうやって

ここまで作りました

難題の溝入れ

こんなバイトを作ってみました。穴ぐりバイトを加工しています。

ボーっとしてたら折れました

ちょっと長すぎたかな。

気を取り直して、2本目のバイトを作製。

砥石を選んでバイトの隅のRが小さくなるようにして刃先を短く整形

欲張って深く突っ込んだらポッキリ

シャフトの方も曲がってしまったので、ダンドリ変えて、研ぎ直した3本目

ちょっと溝入れて、斜面削って、ちょっと溝入れての繰り返し

なんとか3ミリ達成!

後半部分を加工してできあがり

切り落とした残骸が。。。

誰かに見せたくて仕方ない

2021年09月14日

829 曲がる

両センター作業で削られた試験片の真ん中に6ミリのドリル穴を開けます。

このようにCNC旋盤に保持します。

振れを見るとチャック側で1/100ミリ程度、先端で5/100ミリ程度。わずかに曲がっているのかな。

工作物固定、ドリル回転で加工していきます。

入口側40ミリは直径8ミリのドリルで先に加工しておきます。

その後、6ミリのドリルで深さ90ミリまで加工します。直径の15倍、かなりの深穴加工になりますね。

加工後に先端の振れを見てみると、

良いやつで0.1ミリ(許容範囲と考えたい )

)

ひどいやつは0.6ミリ

チャック側はほとんど変わらずと言うことで、曲がっているようです。

振り替えて反対側から8ミリのドリルで貫通させます。

振れのひどいところでワイヤーで割ってみました。

かなり偏ってます。

しかし、穴と外径は平行にできているように見えます。

入口側はほぼ真ん中から始まっているように見えます。

出口側は喰い違ってます。

*いくつもやっているので写真は同一の試料ではありません。

実験的にS45Cでやると安定しているのですが、支給されるS10C調質材だとこうなるんですね。

比較的曲がらないヤツとひどく曲がるヤツが現れる、どのタイミングで曲がっているのか、、、

外径を全長にわたって拘束したチャッキングにすると良いのかなどとも考えますが、、、

肉厚が一定なのか、どのくらい偏っているのか破壊せずに調べることが難しいことが問題です

加工方法なり、測定方法などアイデアがあれば教えてください。

もう少し色々やってみます。

このようにCNC旋盤に保持します。

振れを見るとチャック側で1/100ミリ程度、先端で5/100ミリ程度。わずかに曲がっているのかな。

工作物固定、ドリル回転で加工していきます。

入口側40ミリは直径8ミリのドリルで先に加工しておきます。

その後、6ミリのドリルで深さ90ミリまで加工します。直径の15倍、かなりの深穴加工になりますね。

加工後に先端の振れを見てみると、

良いやつで0.1ミリ(許容範囲と考えたい

)

)ひどいやつは0.6ミリ

チャック側はほとんど変わらずと言うことで、曲がっているようです。

振り替えて反対側から8ミリのドリルで貫通させます。

振れのひどいところでワイヤーで割ってみました。

かなり偏ってます。

しかし、穴と外径は平行にできているように見えます。

入口側はほぼ真ん中から始まっているように見えます。

出口側は喰い違ってます。

*いくつもやっているので写真は同一の試料ではありません。

実験的にS45Cでやると安定しているのですが、支給されるS10C調質材だとこうなるんですね。

比較的曲がらないヤツとひどく曲がるヤツが現れる、どのタイミングで曲がっているのか、、、

外径を全長にわたって拘束したチャッキングにすると良いのかなどとも考えますが、、、

肉厚が一定なのか、どのくらい偏っているのか破壊せずに調べることが難しいことが問題です

加工方法なり、測定方法などアイデアがあれば教えてください。

もう少し色々やってみます。

2021年06月25日

816 すて削り

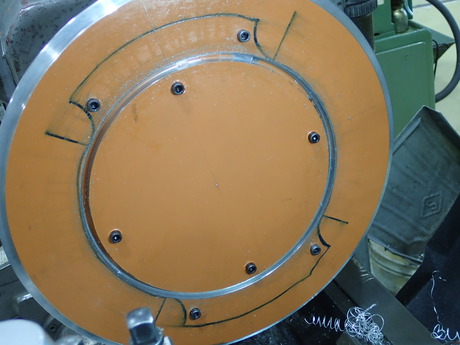

大物シリーズ シーズン4に突入です。

外径300ミリ。往復台に収まりません。厚さ40ミリ程度なのでなんとか加工できます。

荒削り完了。

裏返します。

20キロほどあるのでテルハで吊ります。

スリングを掛けるところがないのでシャコ万をシャックル代わりに。

外径と端面を仕上げます。

後の工程を考えて裏面を少し削っておきます。捨て削りと言われます。

狭い場所なのでステッキでパラっと削りました。

もう一度裏返してチャッキング。芯だしをやります。

この時に役に立つのが、先ほどの捨て削り。

捨て削りしている所は裏面と平行なので、ここで振れを見れば良いわけです。

爪との干渉で、チャック面に当てることもできないので、これがないとかなり苦労することになります。

こういった直接加工に関係のない作業、捨て削り、捨てケガキなんて言うのが後の作業の効率や精度に影響してきます。

先の工程が読めてないと忘れてしまって、とんでもない苦労をすることになりますね。

これは、この後コレになりました。

外径300ミリ。往復台に収まりません。厚さ40ミリ程度なのでなんとか加工できます。

荒削り完了。

裏返します。

20キロほどあるのでテルハで吊ります。

スリングを掛けるところがないのでシャコ万をシャックル代わりに。

外径と端面を仕上げます。

後の工程を考えて裏面を少し削っておきます。捨て削りと言われます。

狭い場所なのでステッキでパラっと削りました。

もう一度裏返してチャッキング。芯だしをやります。

この時に役に立つのが、先ほどの捨て削り。

捨て削りしている所は裏面と平行なので、ここで振れを見れば良いわけです。

爪との干渉で、チャック面に当てることもできないので、これがないとかなり苦労することになります。

こういった直接加工に関係のない作業、捨て削り、捨てケガキなんて言うのが後の作業の効率や精度に影響してきます。

先の工程が読めてないと忘れてしまって、とんでもない苦労をすることになりますね。

これは、この後コレになりました。

2021年06月21日

815 CAD

この冬に集中的に学習したCADCAMソフト、使い道あるかな。。。

旋盤はXとZの2軸だから対話で十分だよな。などと思っていました。

そんな思いはすぐに消されることになりました。

なんだか難しい計算式で求められる曲面を加工することになりました。

計算式では加工できないので3DのデータをいただいてCAMで工具パスを作ります。

3Dのデータがあれば割と簡単にNCデータを作ることができました。←そう言うソフトなんだから当たり前

アプローチとか逃げとかの動きを思い通りに作るには、まだまだ習熟が必要です。

旋盤はXとZの2軸だから対話で十分だよな。などと思っていました。

そんな思いはすぐに消されることになりました。

なんだか難しい計算式で求められる曲面を加工することになりました。

計算式では加工できないので3DのデータをいただいてCAMで工具パスを作ります。

3Dのデータがあれば割と簡単にNCデータを作ることができました。←そう言うソフトなんだから当たり前

アプローチとか逃げとかの動きを思い通りに作るには、まだまだ習熟が必要です。

2021年06月09日

813 獲ったどー!

重い

5.5kgほど(80*80*3.14*35*7.8)

トレパンで抜いてやりました

厚いので裏返して両側から、幅を広げながらGET!

あ

ワイヤーで抜くんだった・・・

ワイヤーだと0.2ミリ幅で落とせたのに。。。

労力と時間と材料の無駄

くり抜いた瞬間の達成感のようなもがたまらんのよ

2021年05月28日

811 フランジ(final?)

外径仕上げ

端面と外径を片刃バイトで仕上げ。センターで押さえて削れない部分は残しておきます。

凹部は丸コマのバイトで隅Rも一緒に仕上げます。

凹部の壁面が仕上がらなかったので、刃物を傾けて仕上げました。

ブレードと被削材の隙間に切り屑が詰まって傷つけているのかもしれません。

この部分は刃物の逃げもあったようで精度的に何度か切り込んで加工しています。切刃角による背分力の影響かもしれません。

端面加工

ひっくり返して反対面の加工をします。

この時、品物はチャック端面に当てておきます。安心のため

外径は仕上がっているので傷防止のため銅板を挟んでいます。

外径と長さを整えます。

端面のくぼみを加工します。

深さ1.8なので内側から外側に広げて加工しています。

Oリング溝を加工します。

センターを押して加工したかったけれど、刃物と近すぎて干渉するので諦めました。

端面加工2

ひっくり返して同様に保持します。

何度もひっくり返す、4爪で芯出しなのでかなり時間がかかってしまいます。4爪の方がガッチリ保持できるし精度も安心できます。

凸部を加工して、端面を仕上げています。

前行程で残っていたセンター部分もセンターを外して削り取ります。

完成

まだフライス加工と穴が残っています・・・

端面と外径を片刃バイトで仕上げ。センターで押さえて削れない部分は残しておきます。

凹部は丸コマのバイトで隅Rも一緒に仕上げます。

凹部の壁面が仕上がらなかったので、刃物を傾けて仕上げました。

ブレードと被削材の隙間に切り屑が詰まって傷つけているのかもしれません。

この部分は刃物の逃げもあったようで精度的に何度か切り込んで加工しています。切刃角による背分力の影響かもしれません。

端面加工

ひっくり返して反対面の加工をします。

この時、品物はチャック端面に当てておきます。安心のため

外径は仕上がっているので傷防止のため銅板を挟んでいます。

外径と長さを整えます。

端面のくぼみを加工します。

深さ1.8なので内側から外側に広げて加工しています。

Oリング溝を加工します。

センターを押して加工したかったけれど、刃物と近すぎて干渉するので諦めました。

端面加工2

ひっくり返して同様に保持します。

何度もひっくり返す、4爪で芯出しなのでかなり時間がかかってしまいます。4爪の方がガッチリ保持できるし精度も安心できます。

凸部を加工して、端面を仕上げています。

前行程で残っていたセンター部分もセンターを外して削り取ります。

完成

まだフライス加工と穴が残っています・・・

2021年05月24日

810 フランジ(その3)

外径の荒削り

中央部の凹部をφ100まで削ります。

片刃バイトは入らないのでステッキで溝入れ加工

深さ30ミリほど、幅を広げていきます。

このまま最後まで行こうかとも思いましたが、パス(工程)が多いので片刃バイトにチェンジ

パスが減って、送りがかかっている時間が長いのは楽です。

160rpm×0.27mm/rev=43.2mmしか進まないので3分ほど送りがかかることになります。

切り込み3mmずつ削っていましたが、3本もあるので後半は4mmずつ削っていました。

内径の仕上げ

つかみ代が十分あって径方向の肉厚も残っているうちに内径を仕上げます。

こんな化け物みたいなのを作っておくと5年に1度くらい登場機会があります。

ビシッと刃物を研げれば、ここまでごっつく無くてもいけるのでしょうが、技量がないので力技です

回転数338rpm、送り0.135mm/rev、切り込み0.2mm程度。

精度的には一般公差でしたが、0.03mm程度に収まりました。

外径の中仕上げ

端面0.5mm、外径1mm(いずれも片肉)残して仕上げます。

端面が拘束されていないので、切削条件は控えめに。

ここまできました!

18.4kg減に成功!

ゴールが見えてきました。

中央部の凹部をφ100まで削ります。

片刃バイトは入らないのでステッキで溝入れ加工

深さ30ミリほど、幅を広げていきます。

このまま最後まで行こうかとも思いましたが、パス(工程)が多いので片刃バイトにチェンジ

パスが減って、送りがかかっている時間が長いのは楽です。

160rpm×0.27mm/rev=43.2mmしか進まないので3分ほど送りがかかることになります。

切り込み3mmずつ削っていましたが、3本もあるので後半は4mmずつ削っていました。

内径の仕上げ

つかみ代が十分あって径方向の肉厚も残っているうちに内径を仕上げます。

こんな化け物みたいなのを作っておくと5年に1度くらい登場機会があります。

ビシッと刃物を研げれば、ここまでごっつく無くてもいけるのでしょうが、技量がないので力技です

回転数338rpm、送り0.135mm/rev、切り込み0.2mm程度。

精度的には一般公差でしたが、0.03mm程度に収まりました。

外径の中仕上げ

端面0.5mm、外径1mm(いずれも片肉)残して仕上げます。

端面が拘束されていないので、切削条件は控えめに。

ここまできました!

18.4kg減に成功!

ゴールが見えてきました。

2021年05月18日

809 ふた

シリーズものは一旦お休みして、趣向を変えてお届けします。

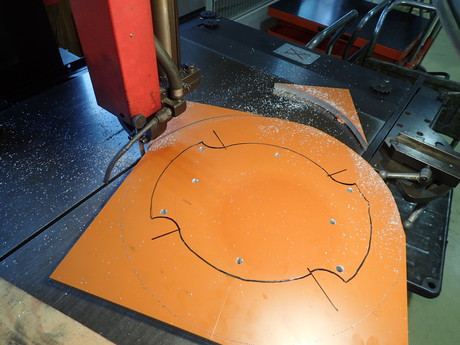

大きな板に取り付け用の穴を開けます。

円板になるのでコンターマシンで大まかに不要部分をカットします。

貼り付けるジグの方にネジ穴(M6)を加工します。

これもだいぶ使い込まれて穴を開けるところが難しくなってきました。

旋盤に取り付けて外径(φ380)を加工します。

角を切ってないと往復台に当たって回らない大きさです。

段付きになっています。

穴を加工します。トレパンで抜きます。

穴径が大きい(φ240)のでこれくらい逃げておけば行けるかなと思ったのですが、やっぱり難しかったので幅を広くとりました。

バラバラにならないように内外共にネジで固定しておきました。

穴を仕上げて旋盤は終了です。

手が入る形ということでワイヤー放電加工機で切り抜きます。

こんなところにもネジが必要ということです。

完成です。

大きな板に取り付け用の穴を開けます。

円板になるのでコンターマシンで大まかに不要部分をカットします。

貼り付けるジグの方にネジ穴(M6)を加工します。

これもだいぶ使い込まれて穴を開けるところが難しくなってきました。

旋盤に取り付けて外径(φ380)を加工します。

角を切ってないと往復台に当たって回らない大きさです。

段付きになっています。

穴を加工します。トレパンで抜きます。

穴径が大きい(φ240)のでこれくらい逃げておけば行けるかなと思ったのですが、やっぱり難しかったので幅を広くとりました。

バラバラにならないように内外共にネジで固定しておきました。

穴を仕上げて旋盤は終了です。

手が入る形ということでワイヤー放電加工機で切り抜きます。

こんなところにもネジが必要ということです。

完成です。

2021年05月12日

808 フランジ(その2)

真ん中にφ50のドリルで両側から穴をあけられ貫通。

体積は(半径25)2乗×円周率3.14×高さ250=490625mm2=490.625cm2

重さは、490.625cm2×比重7.8=3826.875g=3.8kg 軽くなりました。

44.2kg-3.8kg=40.4kg

これを旋盤に取り付けて、外径基準で芯出し

4つ爪でがっちり加えて端面と外径の加工

LD比、250/170=1.58で3以内なので問題ないんだけど、このサイズにビビります

ドリル穴の中心とズレがあるため心押し台のセンターは効かせられないので、気休めです。

黒皮が剥けたところでトンボ(ひっくり返す)

こんな時のためにテルハ(ホイスト)を機上に設置しています。

削った面を基準に芯出し、端面と外径を削ります。↓穴とセンターの間に隙間が。。。

削った端面と外径は直角になっているので2面拘束となり、しっかりとした保持ができているので大丈夫。なはず。。。

このまま穴を中間まで荒削り、半径で1mm手前のφ68まで削ります。

外径も1mmプラスのφ167まで削って、端面も軽く削っておきます。←穴グリ中に動いてたとしても、これで基準になります。

トンボして同じように穴加工

今回は、こんな形状の穴グリバイトを使っています。

横切れ刃角がついたもの。これだと切削抵抗が小さくなる。と思っていたらむしろ逆のようです。工具寿命は延びると言うことの様です。

全長を243mm(片側0.5mmずつ1mmプラス)にして、今日は終了。

ここまで約3時間。これが3本

穴が50→68、全長が250→243になっただけ

体積が(半径35)2乗×円周率3.14×高さ250=961.625cm2。重さは、961.625cm2×比重7.8=7.5kg

すでに空いていた50の穴の分を引けば3.7kg減

端面とわずかな外径分を合わせて2.5kg減

40.4-3.7-2.5=34.2kg

ダイエットはなかなか進まないものです。。。

体積は(半径25)2乗×円周率3.14×高さ250=490625mm2=490.625cm2

重さは、490.625cm2×比重7.8=3826.875g=3.8kg 軽くなりました。

44.2kg-3.8kg=40.4kg

これを旋盤に取り付けて、外径基準で芯出し

4つ爪でがっちり加えて端面と外径の加工

LD比、250/170=1.58で3以内なので問題ないんだけど、このサイズにビビります

ドリル穴の中心とズレがあるため心押し台のセンターは効かせられないので、気休めです。

黒皮が剥けたところでトンボ(ひっくり返す)

こんな時のためにテルハ(ホイスト)を機上に設置しています。

削った面を基準に芯出し、端面と外径を削ります。↓穴とセンターの間に隙間が。。。

削った端面と外径は直角になっているので2面拘束となり、しっかりとした保持ができているので大丈夫。なはず。。。

このまま穴を中間まで荒削り、半径で1mm手前のφ68まで削ります。

外径も1mmプラスのφ167まで削って、端面も軽く削っておきます。←穴グリ中に動いてたとしても、これで基準になります。

トンボして同じように穴加工

今回は、こんな形状の穴グリバイトを使っています。

横切れ刃角がついたもの。これだと切削抵抗が小さくなる。と思っていたらむしろ逆のようです。工具寿命は延びると言うことの様です。

全長を243mm(片側0.5mmずつ1mmプラス)にして、今日は終了。

ここまで約3時間。これが3本

穴が50→68、全長が250→243になっただけ

体積が(半径35)2乗×円周率3.14×高さ250=961.625cm2。重さは、961.625cm2×比重7.8=7.5kg

すでに空いていた50の穴の分を引けば3.7kg減

端面とわずかな外径分を合わせて2.5kg減

40.4-3.7-2.5=34.2kg

ダイエットはなかなか進まないものです。。。

2021年02月22日

800 再挑戦

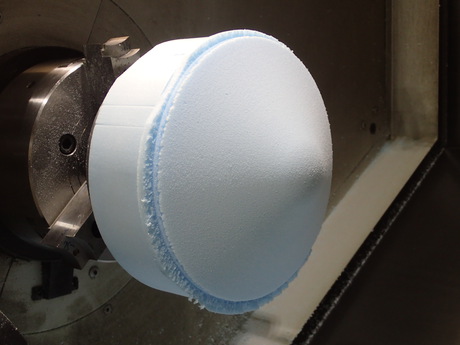

前回のスチレン加工、記事的には良いこと書いていますが、実は上手くいっていませんでした

端が引き千切れたようになっています。

30度のエッジになるのである程度は仕方ないと思ってました。

学生さんが手作業で修正したそうですが良い結果が得られなかったということで相談されました。

エッジにせずに直線部分を少し残せばいけると思う。

残った直線部分を裏から削り込めばエッジに近づけるんじゃないか。

エンドミル加工の方が上手くいっているので外から内側に削るようにすれば良いのでは。

ということで再挑戦!

スチロールカッターで切るのも上手くなりました

前回同様に汎用機で内径部分を加工します。違いはエッジ部分に直線を作るために2mm深く作っておきます。

外径加工用にCNC旋盤でアンコを作ります。

今回はジグの部分にも大きめにスチロール材を貼り付けました。その上に素材を貼り付けます。2階建方式⁉︎

ジグの部分まで削ることで端の欠けを少なくしようという試みです。

アンコ完成

素材を取り付けて外径加工。前回同様にZ方向に切り込んで仕上げていきました。

外径はちょうどの寸法で加工していたためキレイに仕上がりませんでした。

直線部分は削り込むから無くなるかな、と思うものの、上手くいきそうにないな。と思い急遽もう1個製作。

アンコ外して新しい素材を貼り付けて製作。これだけ作ると慣れたものです

今度は外径も2mm取り代をつけ仕上げました。直線部分の長さも5mmにしました。

ジグに貼り付けていたジグ用のスチレン材を内面加工用のジグに成形します。

テーパ面に両面テープで貼り付けてエンドミルで加工

出来栄えは・・・

と言うことで再々挑戦

こちらは内径加工がまだ。

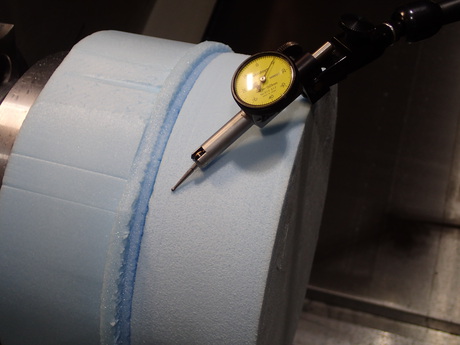

まずは外周の直線部をエンドミルで追い込んでいきます。

肉眼で残りを見ながら少しずつ削っていきました。

直線がを行き過ぎるくらい削ってしまえば確実に直線は無くなりますが、振れが出ているのでその分が外径が真円から外れてしまいます。それが実験結果に影響するようなのでわずかに直線を残して真円を確保するようにしています。

振れを除去するには汎用機の方がやりやすい。時間とオペレータの関係で今回はこの方法で。

一応、フレは見ています

次に最深部の四角穴のポケット加工(荒削り)です。

これを下穴として穴ぐりバイトで加工していきます。

ちょっと端面が仕上がっていない

最後に四角穴を仕上げて出来上がり

貼り付けている両面テープ、意外と強力で剥がすのに苦労します。

隙間に薄い板(スケール)入れて剥がしています。

入れにくいし、角が欠けそうなので、再々挑戦時にはカッターで差込口作りました。

ここで直線部分の残り代を確認するのにも役たちました。

出来上がりを見てみましょう。

左が再々挑戦モデル、右が再挑戦モデル

最初に比べれば格段の差。

これで許してください。

端が引き千切れたようになっています。

30度のエッジになるのである程度は仕方ないと思ってました。

学生さんが手作業で修正したそうですが良い結果が得られなかったということで相談されました。

エッジにせずに直線部分を少し残せばいけると思う。

残った直線部分を裏から削り込めばエッジに近づけるんじゃないか。

エンドミル加工の方が上手くいっているので外から内側に削るようにすれば良いのでは。

ということで再挑戦!

スチロールカッターで切るのも上手くなりました

前回同様に汎用機で内径部分を加工します。違いはエッジ部分に直線を作るために2mm深く作っておきます。

外径加工用にCNC旋盤でアンコを作ります。

今回はジグの部分にも大きめにスチロール材を貼り付けました。その上に素材を貼り付けます。2階建方式⁉︎

ジグの部分まで削ることで端の欠けを少なくしようという試みです。

アンコ完成

素材を取り付けて外径加工。前回同様にZ方向に切り込んで仕上げていきました。

外径はちょうどの寸法で加工していたためキレイに仕上がりませんでした。

直線部分は削り込むから無くなるかな、と思うものの、上手くいきそうにないな。と思い急遽もう1個製作。

アンコ外して新しい素材を貼り付けて製作。これだけ作ると慣れたものです

今度は外径も2mm取り代をつけ仕上げました。直線部分の長さも5mmにしました。

ジグに貼り付けていたジグ用のスチレン材を内面加工用のジグに成形します。

テーパ面に両面テープで貼り付けてエンドミルで加工

出来栄えは・・・

と言うことで再々挑戦

こちらは内径加工がまだ。

まずは外周の直線部をエンドミルで追い込んでいきます。

肉眼で残りを見ながら少しずつ削っていきました。

直線がを行き過ぎるくらい削ってしまえば確実に直線は無くなりますが、振れが出ているのでその分が外径が真円から外れてしまいます。それが実験結果に影響するようなのでわずかに直線を残して真円を確保するようにしています。

振れを除去するには汎用機の方がやりやすい。時間とオペレータの関係で今回はこの方法で。

一応、フレは見ています

次に最深部の四角穴のポケット加工(荒削り)です。

これを下穴として穴ぐりバイトで加工していきます。

ちょっと端面が仕上がっていない

最後に四角穴を仕上げて出来上がり

貼り付けている両面テープ、意外と強力で剥がすのに苦労します。

隙間に薄い板(スケール)入れて剥がしています。

入れにくいし、角が欠けそうなので、再々挑戦時にはカッターで差込口作りました。

ここで直線部分の残り代を確認するのにも役たちました。

出来上がりを見てみましょう。

左が再々挑戦モデル、右が再挑戦モデル

最初に比べれば格段の差。

これで許してください。

2021年02月04日

797 ついに成功!

これ↓作ります。

SUS304、外径20、内径12キリ、厚さ6、2.2キリ×3.4ザグリ

50ミリほど突き出して保持。

素材の外径も20だがわずかに0.1ミリ程度大きくていつものコレット作戦は使えず生爪を整形。今後も続くようだから一度作っておけば後はは楽なはず。

外径と端面を仕上げる。外径は0.05ほど小さく仕上げる公差があります

突き落とし用の溝を入れる。

材料節約のため3ミリ幅のバイトで4ミリ幅の溝、溝底径11ミリ。

センター穴を開けて、旋削ドリルで穴あけ。ドリル径12、穴深さ7

製品はこちらに

これやりたかった(^_^)v

1つできたら、ワーク座標を10.2マイナスして2個目、さらに10.2マイナスして3個目・・・4個目

ここまできたら材料を掴みなおして、最初の50ミリ突き出しの繰り返し。ワーク座標を30.6プラスをお忘れなく。

1個1個、掴みなおすのは効率が悪いので今回は4個ずつ。径と長さのバランスからこのあたりがいいとこではないでしょうか。突っ切り幅を細くできればもう1個頑張れるかも。

裏側はジグを作って長さ決め

穴あけ&ザグリ

穴部分の面とりはボール盤で

ホルダーの数に限りがあるから仕方がない、仕方がない。。。

SUS304、外径20、内径12キリ、厚さ6、2.2キリ×3.4ザグリ

50ミリほど突き出して保持。

素材の外径も20だがわずかに0.1ミリ程度大きくていつものコレット作戦は使えず生爪を整形。今後も続くようだから一度作っておけば後はは楽なはず。

外径と端面を仕上げる。外径は0.05ほど小さく仕上げる公差があります

突き落とし用の溝を入れる。

材料節約のため3ミリ幅のバイトで4ミリ幅の溝、溝底径11ミリ。

センター穴を開けて、旋削ドリルで穴あけ。ドリル径12、穴深さ7

製品はこちらに

これやりたかった(^_^)v

1つできたら、ワーク座標を10.2マイナスして2個目、さらに10.2マイナスして3個目・・・4個目

ここまできたら材料を掴みなおして、最初の50ミリ突き出しの繰り返し。ワーク座標を30.6プラスをお忘れなく。

1個1個、掴みなおすのは効率が悪いので今回は4個ずつ。径と長さのバランスからこのあたりがいいとこではないでしょうか。突っ切り幅を細くできればもう1個頑張れるかも。

裏側はジグを作って長さ決め

穴あけ&ザグリ

穴部分の面とりはボール盤で

ホルダーの数に限りがあるから仕方がない、仕方がない。。。

2020年12月23日

790 耳かき

3.2の穴加工

公差が0〜+0.02と言うことで、こんなことに

さすがに“キリ穴”と言うわけにもいかず、むかーし使った耳かきのようなバイトを引っ張り出しました。

実際には耳かきより小さい

問題は、寸法をどうやって測るか

キャリパーも5mmから、、、

ドリルのシャンクを栓ゲージ代わりに。

3.2のドリルのシャンクは、3.15程度です。

3.2が入って3.3が入らない大きさ、ってことになります。

これでは±0.05で幅が0.1ほどあります。

そこは機械の目盛りで、0.01(直径0.02)削って、入る・入らないを試して行けば±0.02程度は出るはず。。。

公差が0〜+0.02と言うことで、こんなことに

さすがに“キリ穴”と言うわけにもいかず、むかーし使った耳かきのようなバイトを引っ張り出しました。

実際には耳かきより小さい

問題は、寸法をどうやって測るか

キャリパーも5mmから、、、

ドリルのシャンクを栓ゲージ代わりに。

3.2のドリルのシャンクは、3.15程度です。

3.2が入って3.3が入らない大きさ、ってことになります。

これでは±0.05で幅が0.1ほどあります。

そこは機械の目盛りで、0.01(直径0.02)削って、入る・入らないを試して行けば±0.02程度は出るはず。。。

2020年12月07日

787 華奢

パイプ材を薄肉に加工します。特になんてことはない作業です。

内径は素地のままで良いということで、内径基準で4つ爪で芯出しして外形を加工。

これを基準に芯出し

反対端を傘センターで押さえて加工します。

加工が進むと刃物とセンターが近づいて干渉する恐れがあります。

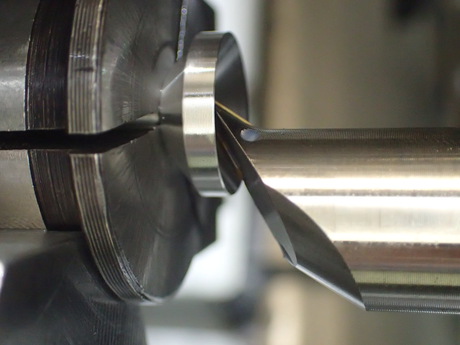

そこで35度の菱形のチップを使いました。

これなら干渉を気にせずに加工できます。

いつもは60度の三角チップを使っていますからかなり華奢に見えます。

大丈夫かなこんなので。と思ってしまいますが、CNC旋盤でバリバリに使ってます。

ウチの加工条件では、ビクともしないでしょうが、小さいノーズRの時は送りに気をつけようかな

内径は素地のままで良いということで、内径基準で4つ爪で芯出しして外形を加工。

これを基準に芯出し

反対端を傘センターで押さえて加工します。

加工が進むと刃物とセンターが近づいて干渉する恐れがあります。

そこで35度の菱形のチップを使いました。

これなら干渉を気にせずに加工できます。

いつもは60度の三角チップを使っていますからかなり華奢に見えます。

大丈夫かなこんなので。と思ってしまいますが、CNC旋盤でバリバリに使ってます。

ウチの加工条件では、ビクともしないでしょうが、小さいノーズRの時は送りに気をつけようかな

2020年11月20日

785 クモの糸

CNC旋盤に蜘蛛の巣が!

近づいてみると

手に取ってみます

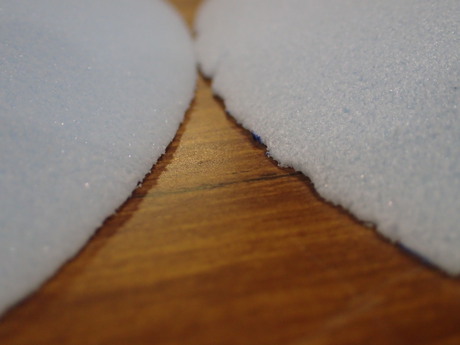

ネジ切りバイトの先端で切込み0.01mm、送り0.01mm/revで加工した時の切り屑です。

相手がベアリング材で、かなり硬いので流れ型にならずに太くなっている感じです。刃物の材種もいくつか試したのですが、適合していない感じですね。ノーズR0というのもあるんですね。

心霊写真じゃないよ

切削面↓が一定ではないのは、構成刃先なのか切削と弾性変形の変化なのか

表面の粗さの状態をコントロールしたいのですが、このくらい微小な切り込みだと安定した切削は難しそうなので、もう少し切り込んだ方が良いのかもしれませんね。

表面の粗さの状態をコントロールしたいのですが、このくらい微小な切り込みだと安定した切削は難しそうなので、もう少し切り込んだ方が良いのかもしれませんね。

近づいてみると

手に取ってみます

ネジ切りバイトの先端で切込み0.01mm、送り0.01mm/revで加工した時の切り屑です。

相手がベアリング材で、かなり硬いので流れ型にならずに太くなっている感じです。刃物の材種もいくつか試したのですが、適合していない感じですね。ノーズR0というのもあるんですね。

心霊写真じゃないよ

切削面↓が一定ではないのは、構成刃先なのか切削と弾性変形の変化なのか

表面の粗さの状態をコントロールしたいのですが、このくらい微小な切り込みだと安定した切削は難しそうなので、もう少し切り込んだ方が良いのかもしれませんね。

表面の粗さの状態をコントロールしたいのですが、このくらい微小な切り込みだと安定した切削は難しそうなので、もう少し切り込んだ方が良いのかもしれませんね。2020年11月06日

783 また樹脂

今回はポリエチレン(PE)

まずは汎用機で端面と外径を仕上げて切り落とします。

20個作るので目盛りを合わせて量産体制。

最後の1個は2個取りします。

外径が24.7ミリと半端なのと数があるのでジグを作りました。前回と同じパターンです。これで長さも決められます。

ここからはCNC機で加工します。

長さ決めて、

ドリルで穴あけて、

エンドミルで繰り広げる

穴の淵にカエリが出ます。

バイトで繰り広げれば防げたかもですが、穴底がフラットに仕上げるためには極細のバイトを使わなくてはなりません。

結局、手作業で面取りしています

最後に面取りと内径の仕上げをバイトで行けばよかったのか。。。

まずは汎用機で端面と外径を仕上げて切り落とします。

20個作るので目盛りを合わせて量産体制。

最後の1個は2個取りします。

外径が24.7ミリと半端なのと数があるのでジグを作りました。前回と同じパターンです。これで長さも決められます。

ここからはCNC機で加工します。

長さ決めて、

ドリルで穴あけて、

エンドミルで繰り広げる

穴の淵にカエリが出ます。

バイトで繰り広げれば防げたかもですが、穴底がフラットに仕上げるためには極細のバイトを使わなくてはなりません。

結局、手作業で面取りしています

最後に面取りと内径の仕上げをバイトで行けばよかったのか。。。