› V=πdn/1000 › 図面

› V=πdn/1000 › 図面2025年02月14日

2018年11月01日

677 頭が高い?

前回の記事の図面がこちら

それぞれにザグリ穴の指示があるんですが、それぞれに微妙に違うんです。

M4だと4.5キリ8ザグリを、M5だと5.5キリ9.5ザグリを推奨しています。

ザグリ深さが3ミリだとボルトの頭が沈みきらないと思うんですが。

低頭のボルトを使うから径も異なるからこれで良いんだと思うことにしよう。。。

それぞれにザグリ穴の指示があるんですが、それぞれに微妙に違うんです。

M4だと4.5キリ8ザグリを、M5だと5.5キリ9.5ザグリを推奨しています。

ザグリ深さが3ミリだとボルトの頭が沈みきらないと思うんですが。

低頭のボルトを使うから径も異なるからこれで良いんだと思うことにしよう。。。

2017年08月28日

607 だまし絵

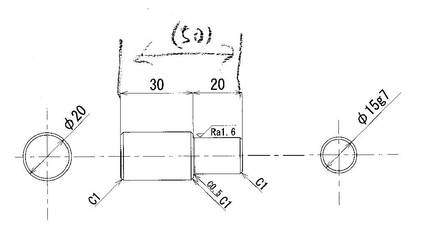

*クリックすると大きな画像が表示されます。

一見良さそうに見えますね。

直径表示を正面図に描いていれば両側の側面図はいらないんだけどな、、、ん

右側面図

円が二重になって、外側の円がφ15

内側の円は面取りの内側の円を表してたのね。左側面図も二重になっているからね。

必要あるかなぁ。。。

断面図なのか⁉︎

いやいや面取りの円があるってことは外形図だよね。

と言うことは、もう1つ外側にφ20の円が必要だよね。

いやいや正確には面取りの円がいるから2つ必要なのか。

合計4重になるのね

面取りの円とか入るからややこしくなるんだよね。

シンプルにΦ20と15の二重円で良かったよね。

正面図に寸法入れて、正面図だけで良かったよね

CADが色々とやってくれるんだろうけど、どの情報を表示させるのか、させないかの判断は人に委ねられるよね。

続きを読む

2017年03月13日

580 心配。。。

こんな図面がやってきました。

はい。56.57mmですね。

CADで描くときに自動で入力されちゃったのかもしれないですね。。。

一般交差でいいんですよね。どのくらいの許容値か知ってますよね。。。

キリ(ドリル)穴ですよね。どのくらいの精度か知ってますよね。。。

2つの品物が重なればいいんですよね。。。

6キリには何が通るんでしょうね?

M6のネジってことはないですよね。。。

端面基準っていうのも気になりますね。。。

はい。56.57mmですね。

CADで描くときに自動で入力されちゃったのかもしれないですね。。。

一般交差でいいんですよね。どのくらいの許容値か知ってますよね。。。

キリ(ドリル)穴ですよね。どのくらいの精度か知ってますよね。。。

2つの品物が重なればいいんですよね。。。

6キリには何が通るんでしょうね?

M6のネジってことはないですよね。。。

端面基準っていうのも気になりますね。。。

2016年12月29日

567 ダサい

今年最後の更新です。最後はダメだし

学生さんが書いてきた図面。

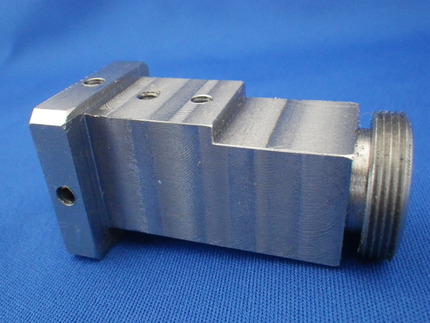

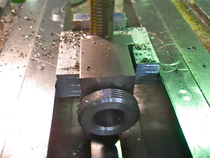

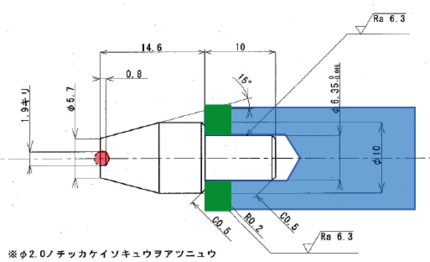

小さな部品を取り外すための治具です。

レンチというかドライバーのようなものです。

いつもシンプルな作りやすい形とリクエストしているのでこうなったのだと思います。

これに横棒を取り付けて回すということです。

指で回せる程度のネジですからそんなにトルクは必要ありません。

ん〜〜。。。ダサい

いくらシンプルに作りやすい形といってもセンスが感じられません。

素材の関係もあって、その場で長さと直径を書き直してもらって、あとはお任せで。。。

ジャ〜ン 完成。

完成。

どうでしょう?自慢するほど格好いいとは言えませんが。

シンプルと使いやすさの兼ね合いでこの程度でしょうか。

軽量化のため穴開けて中空にしています。

横穴は不要だったかもしれませんがオリジナルのデザインをリスペクトして残しました。

ヒモでも通せば紛失防止なるかもね

学生さんが書いてきた図面。

小さな部品を取り外すための治具です。

レンチというかドライバーのようなものです。

いつもシンプルな作りやすい形とリクエストしているのでこうなったのだと思います。

これに横棒を取り付けて回すということです。

指で回せる程度のネジですからそんなにトルクは必要ありません。

ん〜〜。。。ダサい

いくらシンプルに作りやすい形といってもセンスが感じられません。

素材の関係もあって、その場で長さと直径を書き直してもらって、あとはお任せで。。。

ジャ〜ン

完成。

完成。どうでしょう?自慢するほど格好いいとは言えませんが。

シンプルと使いやすさの兼ね合いでこの程度でしょうか。

軽量化のため穴開けて中空にしています。

横穴は不要だったかもしれませんがオリジナルのデザインをリスペクトして残しました。

ヒモでも通せば紛失防止なるかもね

2016年06月21日

534 不完全

久々に図面のネタ

両端にM12のネジ加工をするようになっています。

左側のネジの長さは10mmなのですが、φ14との段差のギリギリまでネジを加工することはできません。

どんな加工法でも1〜1.5山程度の不完全なネジ部分が残ってしまいます。

ネジの有効長が10mm必要なら12mm程度の長さまで加工する必要があります。その場合φ14の長さが95mmから短くなってしまいます。

この長さを保って段差部分までネジ込めるようにするにはヌスミという加工を施します。残っている不完全ネジ部を削り取って溝状に加工することを言います。この場合ネジの有効長が短くなってしまいます。

あるいはヌスミ加工をせずに長さは10mmで不完全部分は残した状態で良いのかもしれません。この場合もネジの有効長は短くなりますね。

この図面では、どうするのか判断できません。

右側のネジ部の終端には段差があってヌスミが施してあるように見えます。

実はこの段差、二面取りを表しています。なので寸法の10にもφが付いていない。

よく見ると段差部分に境界の実線がないので同一面だと言うことがわかります。この場合、90度回して描いてもらった方が解り易かったかもしれません。

ついでに言うと二面幅の長さの7mmは表記して欲しくないな。測定することはできませんから。

そりゃ三次元測定器とかを使えば測れるでしょ。

あるいはスケールの目盛り程度で十分です。

どちらも実用的ではないし、その測定結果が影響するわけでもないでしょうから。

最も欲しいのは二面幅の10mmであって、その長さの7mmはその結果ですから。

歳を取ると細かいことにも文句をつけたがる

細かい字は見えませんが

両端にM12のネジ加工をするようになっています。

左側のネジの長さは10mmなのですが、φ14との段差のギリギリまでネジを加工することはできません。

どんな加工法でも1〜1.5山程度の不完全なネジ部分が残ってしまいます。

ネジの有効長が10mm必要なら12mm程度の長さまで加工する必要があります。その場合φ14の長さが95mmから短くなってしまいます。

この長さを保って段差部分までネジ込めるようにするにはヌスミという加工を施します。残っている不完全ネジ部を削り取って溝状に加工することを言います。この場合ネジの有効長が短くなってしまいます。

あるいはヌスミ加工をせずに長さは10mmで不完全部分は残した状態で良いのかもしれません。この場合もネジの有効長は短くなりますね。

この図面では、どうするのか判断できません。

右側のネジ部の終端には段差があってヌスミが施してあるように見えます。

実はこの段差、二面取りを表しています。なので寸法の10にもφが付いていない。

よく見ると段差部分に境界の実線がないので同一面だと言うことがわかります。この場合、90度回して描いてもらった方が解り易かったかもしれません。

ついでに言うと二面幅の長さの7mmは表記して欲しくないな。測定することはできませんから。

そりゃ三次元測定器とかを使えば測れるでしょ。

あるいはスケールの目盛り程度で十分です。

どちらも実用的ではないし、その測定結果が影響するわけでもないでしょうから。

最も欲しいのは二面幅の10mmであって、その長さの7mmはその結果ですから。

歳を取ると細かいことにも文句をつけたがる

細かい字は見えませんが

2015年10月22日

502 こだわり

見にくいですね。

部分的にアップにしてみましょう。。。

図面の左側はM5のネジ。右側はM6のネジ。

1ミリの違いにこだわりましたね

組み立てるときも右(M6)と左(M5)を判断して取り付けないといけないから面倒そうなんですが。。。

同じにしておけば気にせずに組み立てられますからね。

こだわりは大事なんです。

メンドクセっ何て言ってられません

2014年10月17日

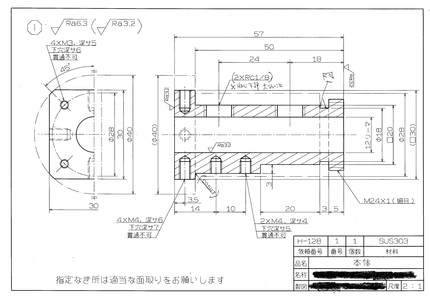

443 おしい・・・?

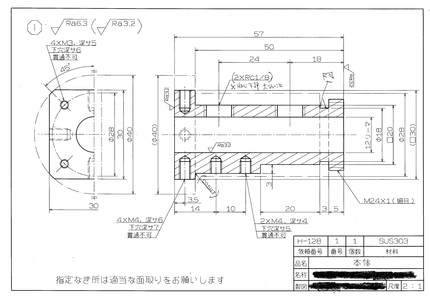

この図面の完成形をイメージしてください。

図をクリックすると大きくなります

断面になってますね。。。

右のφ28は何を表しているんだろう?

4×M3のPCDだろうか。。。

自分たちなりに解釈して製作した結果がコレ

両端の四角(□30mm)とM24のネジが真ん中の四角20mmより大きいので両脇を端材で挟み込んで加工しなくてはなりません。

正解はこちら

図をクリックすると大きくなります

ムムム・・・

右のφ28はソコを表していたのか。。。

この図面でソコまで想像するのは難しいな。。。

せめて断面でなければ。

側面に実線が現れるので想像できたかも。

右側面図があれば。

Φ28の輪郭が見えていたのに。

左側面図にカクレ線ででも表してくれていれば。。。

図をクリックすると大きくなります

断面になってますね。。。

右のφ28は何を表しているんだろう?

4×M3のPCDだろうか。。。

自分たちなりに解釈して製作した結果がコレ

両端の四角(□30mm)とM24のネジが真ん中の四角20mmより大きいので両脇を端材で挟み込んで加工しなくてはなりません。

正解はこちら

図をクリックすると大きくなります

ムムム・・・

右のφ28はソコを表していたのか。。。

この図面でソコまで想像するのは難しいな。。。

せめて断面でなければ。

側面に実線が現れるので想像できたかも。

右側面図があれば。

Φ28の輪郭が見えていたのに。

左側面図にカクレ線ででも表してくれていれば。。。

2014年07月03日

427 こちらも、、、

またしてもしっくりしない図面を見てしまいました。。。

製図のルールには反していないのだろうけど、どんなものを作りたいのかと言う意思がみられないんだよね。。。

その図面がこちら↓

この6mmの軸のところに何か入って、それが外れないようにEリングで留めるのではないかと思われる。

イメージ↓

青いパーツが外れないようにオレンジのEリングで留める。

と言うことは、青いパーツが入る部分の長さが重要ではないか。

27−8=19

Eリングの入る溝幅も重要ではないのか。

28−27=1

なぜ、「19」と「1」の寸法を記入しないのか・・・

ちなみにJIS普通(一般)公差を適用してそれぞれの実際の寸法を計算してみましょう。

この図面で青いパーツが入る部分の長さを計算してみましょう。

27-8=19 ですが、

精級を適用すると

27は±0.1ですから、26.9〜27.1と言うことになります。

8も同じく±0.1ですから7.9〜8.1となります。

この引き算になりますから

最大値は27.1-7.9=19.2

最小値は26.9-8.1=18.8

となります。

できあがりの部品のこの部分の寸法は

18.8〜19.2であればよいということになります。

寸法差が±0.2と言うことになりますね。

では、この部分の寸法19を記入すると

上記の表より19±0.1ですから18.9〜19.1の範囲内にあるという事になります。

Eリングが入る1mmの溝も同様です。

どちらの表記の方が寸法誤差の少ない部品ができあがるのかわかりますよね。。。

ココの入る青いパーツの寸法にもよりますが、入らないモノがあったり、ガタが大きなモノができたりとなりますよね。

工作講習会でもお話しさせていただいているのですが、理解していただけないようです。

こちらの説明にも問題があるとは思いますが。

続きを読む

製図のルールには反していないのだろうけど、どんなものを作りたいのかと言う意思がみられないんだよね。。。

その図面がこちら↓

この6mmの軸のところに何か入って、それが外れないようにEリングで留めるのではないかと思われる。

イメージ↓

青いパーツが外れないようにオレンジのEリングで留める。

と言うことは、青いパーツが入る部分の長さが重要ではないか。

27−8=19

Eリングの入る溝幅も重要ではないのか。

28−27=1

なぜ、「19」と「1」の寸法を記入しないのか・・・

ちなみにJIS普通(一般)公差を適用してそれぞれの実際の寸法を計算してみましょう。

| 公差等級 | 基 準 寸 法 の 区 分 | ||||||||

| 記号 | 等 級 | 0.5以上 | 3を超え | 6を超え | 30を超え | 120を超え | 400を超え | 1000を超え | 2000を超え |

| 3以下 | 6以下 | 30以下 | 120以下 | 400以下 | 1000以下 | 2000以下 | 4000以下 | ||

|

許 容 差 | |||||||||

| f | 精 級 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |

| m | 中 級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |

| c | 粗 級 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |

| v | 極粗級 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |

この図面で青いパーツが入る部分の長さを計算してみましょう。

27-8=19 ですが、

精級を適用すると

27は±0.1ですから、26.9〜27.1と言うことになります。

8も同じく±0.1ですから7.9〜8.1となります。

この引き算になりますから

最大値は27.1-7.9=19.2

最小値は26.9-8.1=18.8

となります。

できあがりの部品のこの部分の寸法は

18.8〜19.2であればよいということになります。

寸法差が±0.2と言うことになりますね。

では、この部分の寸法19を記入すると

上記の表より19±0.1ですから18.9〜19.1の範囲内にあるという事になります。

Eリングが入る1mmの溝も同様です。

どちらの表記の方が寸法誤差の少ない部品ができあがるのかわかりますよね。。。

ココの入る青いパーツの寸法にもよりますが、入らないモノがあったり、ガタが大きなモノができたりとなりますよね。

工作講習会でもお話しさせていただいているのですが、理解していただけないようです。

こちらの説明にも問題があるとは思いますが。

続きを読む

2014年06月27日

426 わかってもらえない・・・

こんな部品↑作りました。

先端にボール(鋼球)が圧入されます。

こんな感じ↓

図面はこれ↓なんですが、

彼らが最も重要視した寸法はボールの先端から段差部分までの距離でした。

つまりこの図↓の青矢印部分ですね。

この設計だとボールの入る穴の深さが重要になってきますし、

ボールを圧入して穴底についているか確認することも難しく、

その部分を精度良く加工するには、かなりの時間と手間(=コスト)がかかってしまいます。

想像するに、この部品を何かのパーツに取り付けて、その先端までの距離を精度良くしたいと言うこではないかと思います。

この図↓の様になって、緑の矢印の部分を正確に作りたいと言うことかと。

そうであるならば、ボールを圧入した後に測定して、この部品の段差部分か相手(青色のパーツ)の先端部分を削って調整する方が簡単で正確ではないかと思います。

しかしながら、既製品のパーツを加工するのもためらわれますし、先端部分のこの部品を作り替えたらまた削らないといけないということにもなります。

そこでこの間にスペーサーを入れてその厚みを調整するのが良いのではないかと提案してみました。

この図↑のようにこの部品と青いパーツの間にワッシャ状のスペーサー(緑の部分)をいれて、このスペーサーの厚さを調整するのがベターだと思うのです。

学生さんは部品の細い軸部分の長さがどうとか、、、(相手のパーツの穴深さが十分であればこの部分の長さは関係ないはず)

結局は、ボール圧入後この部品の段差部分を削って調整することになりました。

説明がマズいのか、使用方法がこちらの思い込みなのか、、、

こちらの意図をうまく伝えられませんでした。。。

2013年08月29日

382 まるい

この図面 から

から

できたよー

「これ図面と違ってるんじゃない 」

」

「えっ

」

」

「先端の部分・・・」

「これ球になってるよね。

それなら“SR”とか書くんじゃない?」

「正しくは、こんな形じゃない?」

続きを読む

から

からできたよー

「これ図面と違ってるんじゃない

」

」「えっ

」

」「先端の部分・・・」

「これ球になってるよね。

それなら“SR”とか書くんじゃない?」

「正しくは、こんな形じゃない?」

続きを読む

2013年07月10日

373 ざんねん・・・

製作依頼の図面を提出に来た学生さんたちが、しぼら・・・指導を受けています。

指導個所は、こんなところ

3キリは、M3ネジ用の貫通穴。

ちょっと大きめにしておかないと穴位置のずれ(公差)があるので入らないよ、

って講習会でも毎回言っているところなのに。。。

21.6とか16.6にも意味があることを信じてる・・・

正面図に寸法全部入れて、t=5で良かったんじゃないか。。。

こちらも同じく貫通穴を指摘されています。

溝の部分にはガラス板(厚さ2.8ミリ)が入るらしい。

39.6-34=5.6

その半分で2.8になるね。計算上は。。。

だったら|←2.8→|←34→|←2.8→| って書くよね

しかもガラスの板厚2.8ミリってどのくらいの精度でできているのか知ってる、、、わけないよね・・・

溝幅の2.8も許容差が示されていないからマイナスってこともあり得るんだよ。。。

次々、言いたいところが出てくるので見るのやめた。

講習会やってる意味があるのか。。。

指導個所は、こんなところ

3キリは、M3ネジ用の貫通穴。

ちょっと大きめにしておかないと穴位置のずれ(公差)があるので入らないよ、

って講習会でも毎回言っているところなのに。。。

21.6とか16.6にも意味があることを信じてる・・・

正面図に寸法全部入れて、t=5で良かったんじゃないか。。。

こちらも同じく貫通穴を指摘されています。

溝の部分にはガラス板(厚さ2.8ミリ)が入るらしい。

39.6-34=5.6

その半分で2.8になるね。計算上は。。。

だったら|←2.8→|←34→|←2.8→| って書くよね

しかもガラスの板厚2.8ミリってどのくらいの精度でできているのか知ってる、、、わけないよね・・・

溝幅の2.8も許容差が示されていないからマイナスってこともあり得るんだよ。。。

次々、言いたいところが出てくるので見るのやめた。

講習会やってる意味があるのか。。。

2012年11月07日

333 C面

「あり」製作しました。

こんなの

「あり溝」に入るから、これは「あり」なんでしょ

あり溝については以前の記事をご参照ください。

あ・・・以前の記事見たら「ありがた」と呼ぶらしい。。。

こちらが製作図面

問題は、この「C1」

面取りの英語表記(chamfer)の頭文字から来ていると思われます。

C面って45度の面取りのことを指すんですよね。

C5の場合は、こんな感じ

45度以外はC面って呼ばないんでしょ。。。

その45度って、どれに対しての45度なんでしょうか?

この場合は、どっち?

製図のテキストを見てみると、、、

よくわからない・・・

そもそも90度ではない角に「C」の表記はあっても良いものなのでしょうか?

どこかに回答、落ちてないかな。。。

検索してみました。

誰しも同じ疑問がわくようですが、これだ!というのはないみたいです。

図解するとこういうことかな。

JISでも決まってないようなので、各社各様ということでしょうね。

曖昧さを防ぐためには、「C」以外の表記(上の図解のような)を使った方がいいですね。

それは置いておいて、次なる問題。

図面上の幅「43」は、どこからどこまでを指すのか?

○ 赤線の60度の仮想交点から

この場合は、実体を計ることはできない。

実測値は、43より小さくなる。

○ 青線の面取りの角から

実測値が43になる。

イメージ的には、赤の方かな。

こんなの

「あり溝」に入るから、これは「あり」なんでしょ

あり溝については以前の記事をご参照ください。

あ・・・以前の記事見たら「ありがた」と呼ぶらしい。。。

こちらが製作図面

問題は、この「C1」

面取りの英語表記(chamfer)の頭文字から来ていると思われます。

C面って45度の面取りのことを指すんですよね。

C5の場合は、こんな感じ

45度以外はC面って呼ばないんでしょ。。。

その45度って、どれに対しての45度なんでしょうか?

この場合は、どっち?

製図のテキストを見てみると、、、

よくわからない・・・

そもそも90度ではない角に「C」の表記はあっても良いものなのでしょうか?

どこかに回答、落ちてないかな。。。

検索してみました。

★C15?それとも15C…C面取りとは?

「面取り」とは?

タップのC面取り

誰しも同じ疑問がわくようですが、これだ!というのはないみたいです。

図解するとこういうことかな。

JISでも決まってないようなので、各社各様ということでしょうね。

曖昧さを防ぐためには、「C」以外の表記(上の図解のような)を使った方がいいですね。

それは置いておいて、次なる問題。

図面上の幅「43」は、どこからどこまでを指すのか?

○ 赤線の60度の仮想交点から

この場合は、実体を計ることはできない。

実測値は、43より小さくなる。

○ 青線の面取りの角から

実測値が43になる。

イメージ的には、赤の方かな。

2012年10月03日

327 □か ◇か

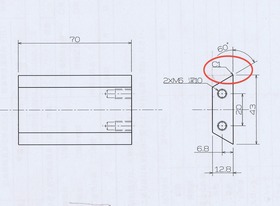

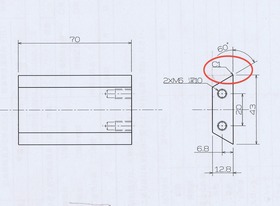

2つの図面を比べてください。

どちらも間違ってるわけではありません。

どちらも円筒の外周を削って四角にしています。

ただ、図面上の表記が45度ずれています。

上の図は「□」どちらかと言うとこちらが一般的かな。

下の図は45度回転させて「◇」となっています。

ちょうど作図者が現れたので、その意図を尋ねてみました。

「断面図にネジを表現したかった」と言うことでした。

上の図では断面の位置を指示してネジ部分を表現しています。

下の図でもそうすることができたな。と作図者も言っていました。

その意図を聞く前は、円周の外径を表現したかったのかと思いました。

2面取りの時は、外周が出る向きで描いてね、とお願いしていますから。

作業者にわかりやすくという配慮からこうなったということで、

何も考えずに描いたわけじゃないとわかって一安心です。

でもね、、、

これくらいなら、わざわざ断面で表現してくれなくても十分理解できますよ。

ここの研究室は断面で描いてくることが多いんですよね。

軸物は、断面にしないというのが原則ですからね。

どちらも間違ってるわけではありません。

どちらも円筒の外周を削って四角にしています。

ただ、図面上の表記が45度ずれています。

上の図は「□」どちらかと言うとこちらが一般的かな。

下の図は45度回転させて「◇」となっています。

ちょうど作図者が現れたので、その意図を尋ねてみました。

「断面図にネジを表現したかった」と言うことでした。

上の図では断面の位置を指示してネジ部分を表現しています。

下の図でもそうすることができたな。と作図者も言っていました。

その意図を聞く前は、円周の外径を表現したかったのかと思いました。

2面取りの時は、外周が出る向きで描いてね、とお願いしていますから。

作業者にわかりやすくという配慮からこうなったということで、

何も考えずに描いたわけじゃないとわかって一安心です。

でもね、、、

これくらいなら、わざわざ断面で表現してくれなくても十分理解できますよ。

ここの研究室は断面で描いてくることが多いんですよね。

軸物は、断面にしないというのが原則ですからね。

2012年05月29日

309 図面あれこれ

研究室所属の学生さんー4年生が中心ですねーを対象に機械工作講習会を行っています。

その中に図面の書き方とか設計上のポイントを加工する側から見やすい図面を書いてもらうための内容もやっています。

もちろん、皆さん製図の単位も取られているので製図の決まり事は理解しています。(のはず・・・)

わかりやすい図面を書いてもらうことで、間違い(誤作)が減りますし、製作時間(納期)も短くなります。

結果的には、コストの削減にもつながっていきます。

製図のルールからは外れていない、間違った書き方をしているんじゃんだけど・・・ と言うものを減らすことができればと思って実施しています。

と言うものを減らすことができればと思って実施しています。

講習では、サンプル品から図面を起こしてもらいます。時間はあまりないのでフリーハンドで重要なところを主に書いてもらっています。

その1

軸を縦に書いている例

結構いますよ。

実際に使う向きで書いてることが多いようです。

CADだったら簡単に回せるんじゃないんでしょうか。。。?

部品図は加工する時におかれている状態で書きますよね。製図の時にも習ってると思うんだけどな。

その2

先ほどの図面にもあったんですが、半端な寸法。

「計ったらこれでした」「計算したらこうなりました」と言うパターンです。

必要なら仕方ないのですが、外周の重要度が低そうなところに書いてあると一言言いたくなります。

「そこまで細かい寸法が必要なら公差も必要じゃないの・・・」

37.85→38、24.85→25としてくれたら気持ちいいのに

2つ以上の部品が組み合わさる部分に不都合が起きることが多いので、図面を描く時はポイントを押さえておきましょう。

そのためのチェックシートもお渡ししているので、有意義に利用してくださいね。

その中に図面の書き方とか設計上のポイントを加工する側から見やすい図面を書いてもらうための内容もやっています。

もちろん、皆さん製図の単位も取られているので製図の決まり事は理解しています。(のはず・・・)

わかりやすい図面を書いてもらうことで、間違い(誤作)が減りますし、製作時間(納期)も短くなります。

結果的には、コストの削減にもつながっていきます。

製図のルールからは外れていない、間違った書き方をしているんじゃんだけど・・・

と言うものを減らすことができればと思って実施しています。

と言うものを減らすことができればと思って実施しています。講習では、サンプル品から図面を起こしてもらいます。時間はあまりないのでフリーハンドで重要なところを主に書いてもらっています。

その1

軸を縦に書いている例

結構いますよ。

実際に使う向きで書いてることが多いようです。

CADだったら簡単に回せるんじゃないんでしょうか。。。?

部品図は加工する時におかれている状態で書きますよね。製図の時にも習ってると思うんだけどな。

その2

先ほどの図面にもあったんですが、半端な寸法。

「計ったらこれでした」「計算したらこうなりました」と言うパターンです。

必要なら仕方ないのですが、外周の重要度が低そうなところに書いてあると一言言いたくなります。

「そこまで細かい寸法が必要なら公差も必要じゃないの・・・」

37.85→38、24.85→25としてくれたら気持ちいいのに

2つ以上の部品が組み合わさる部分に不都合が起きることが多いので、図面を描く時はポイントを押さえておきましょう。

そのためのチェックシートもお渡ししているので、有意義に利用してくださいね。

2012年04月04日

301 意味あるのか・・・

こんな図面がやってきました。

図をクリックすると大きな図を表示します。

製図法から言うとなーんにも悪いとこありません。

文句のつけようがない。。。

でも、言いたいことがあるんだよね・・・

出来上がりは、こんな感じ。

3.5のキリ穴の間隔

10 0~+0.05 ん 表記がちょっと難しいな。。。

表記がちょっと難しいな。。。

キリ穴に公差がいるのか

まさかM3のネジを入れるんじゃないだろうね

しかも左右2分割やん

次、行ってみよ~

真ん中のΦ6の穴。

深さ3.1 0~+0.05

外側の面がRa3.2ってなってるから、その面が接する面なんでしょうね。

となるとΦ6の穴は、何かの逃げなのかも。

それで底面を当てたくないので+公差を入れたということか・・・

それなら深さ3.5で良かったんじゃないかな。。。

じゃー、次!

Φ6とΦ20の寸法線

中心線と重ねたり、穴の中心通らないほうが、わかり易いかも。。。

いやいや、これはこれでシンプルで良いのか

厳密にはR3、R10と書くほうが正解か。

右図のA-A断面!?

これ断面図っていうのかな?

A-Aから見れば、こう見えるんだけどね。

重箱の隅をつつきだしたんで、終わりましょう。

りん青銅って書いてあるけど、黄銅でしたよ。。。

久々に図面ネタが書けたってことで、いいでしょう

図をクリックすると大きな図を表示します。

製図法から言うとなーんにも悪いとこありません。

文句のつけようがない。。。

でも、言いたいことがあるんだよね・・・

出来上がりは、こんな感じ。

3.5のキリ穴の間隔

10 0~+0.05 ん

表記がちょっと難しいな。。。

表記がちょっと難しいな。。。

キリ穴に公差がいるのか

まさかM3のネジを入れるんじゃないだろうね

しかも左右2分割やん

次、行ってみよ~

真ん中のΦ6の穴。

深さ3.1 0~+0.05

外側の面がRa3.2ってなってるから、その面が接する面なんでしょうね。

となるとΦ6の穴は、何かの逃げなのかも。

それで底面を当てたくないので+公差を入れたということか・・・

それなら深さ3.5で良かったんじゃないかな。。。

じゃー、次!

Φ6とΦ20の寸法線

中心線と重ねたり、穴の中心通らないほうが、わかり易いかも。。。

いやいや、これはこれでシンプルで良いのか

厳密にはR3、R10と書くほうが正解か。

右図のA-A断面!?

これ断面図っていうのかな?

A-Aから見れば、こう見えるんだけどね。

重箱の隅をつつきだしたんで、終わりましょう。

りん青銅って書いてあるけど、黄銅でしたよ。。。

久々に図面ネタが書けたってことで、いいでしょう

2011年06月27日

249 どこで切る?

新聞に事故の記事が掲載されていました。

亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

私たちも事故の無い作業を心がけなければいけません。

これから暑くなる時期でもあり、注意力散漫になりがちですが、学生への指導も含めて、気を引き締めて業務にあたりましょう。

さて、

こんなの

作りました。

作りました。この図面では、なんの問題もないようですが。。。

どこで切ると、このような断面図になるんでしょう

2011年01月18日

221 工場閉鎖?

遅れていた分を取り戻すがごとく、連日の投稿です。

しかし、なんだか工場が寂しい感じです。

2人しかいません。

1名 出張中、

1名 インフルエンザ、

1名 インフルエンザの子どもの看病、

1名 入院中、

普段、使わない機械を使ったり、

先生も出てきて、機械を回したりしています。

明日は、先生もお休みと言うことで、何人出てくるかな。。。

このまま行けば、学級閉鎖ならぬ「工場閉鎖」になるかも。

インフルエンザが流行しているようです。

皆様も体調管理にお気をつけください。

さて、そんな中、仕事していたのですが、ちょっと、まごついてしまいました。

外径の段差をΦ48に削っていました。正解はΦ44。

原因はこの図面↓

内径を示すΦ48が外形線を突き抜けて右側に表示されています。

内径は、左側にまとめてくれると分かりやすいですね。

最近、目が遠くなってきているので、どの寸法がどこさしてるのか、

数字がなんなのか分かりにくくなってます。

しかし、なんだか工場が寂しい感じです。

2人しかいません。

1名 出張中、

1名 インフルエンザ、

1名 インフルエンザの子どもの看病、

1名 入院中、

普段、使わない機械を使ったり、

先生も出てきて、機械を回したりしています。

明日は、先生もお休みと言うことで、何人出てくるかな。。。

このまま行けば、学級閉鎖ならぬ「工場閉鎖」になるかも。

インフルエンザが流行しているようです。

皆様も体調管理にお気をつけください。

さて、そんな中、仕事していたのですが、ちょっと、まごついてしまいました。

外径の段差をΦ48に削っていました。正解はΦ44。

原因はこの図面↓

内径を示すΦ48が外形線を突き抜けて右側に表示されています。

内径は、左側にまとめてくれると分かりやすいですね。

最近、目が遠くなってきているので、どの寸法がどこさしてるのか、

数字がなんなのか分かりにくくなってます。

2010年10月08日

200 節目

今回が200号ですね。

始めて約2年。

1年で100号、週2号のペースですね。

上出来ですよね

そんな節目なので、柔らかい話題をお届けします。

ネジの表記のところ見てください。

矢印ってこんなところに付けるんだったかな?

矢印ってこんなところに付けるんだったかな?

そこでは、なくて

ネジには、並目と細目があります。

何の指示もなければ、並目。標準的なピッチでネジを切ります。

細目は、それより細かなピッチでネジを切ります。

ちなみに太目はありません

「細め」って書かれると、

ちょっと外径を小さくしたり、

やせたネジ(ネジ山の部分が細い?小さい?)を

作っちゃいそうですね

始めて約2年。

1年で100号、週2号のペースですね。

上出来ですよね

そんな節目なので、柔らかい話題をお届けします。

ネジの表記のところ見てください。

矢印ってこんなところに付けるんだったかな?

矢印ってこんなところに付けるんだったかな?そこでは、なくて

ネジには、並目と細目があります。

何の指示もなければ、並目。標準的なピッチでネジを切ります。

細目は、それより細かなピッチでネジを切ります。

ちなみに太目はありません

「細め」って書かれると、

ちょっと外径を小さくしたり、

やせたネジ(ネジ山の部分が細い?小さい?)を

作っちゃいそうですね

2009年09月01日

114 割り算

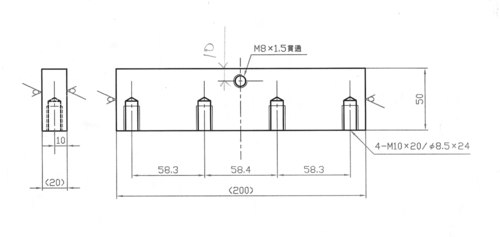

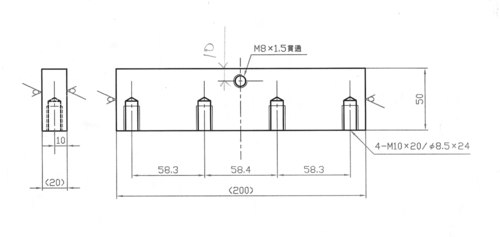

こんな図面が、やってきました。

どこか違和感を感じます。

ネジ穴の間隔です。

左から 58.3 、58.4 、58.3 となっています。

合計すると175。

3等分かな。

割り切れんもんね。。。

そこまで、こだわるなら58.33・・・って書けよ。

58、59、58で良いんじゃないかい。

まぁまぁ、相手のあることなんでね。

ネジ穴の間隔って、そこまで精度でません。

というか、必要?

ボルトとナットって、カタカタ動くくらいに隙間がありますよね。

相手の穴も、貫通穴で0.5ミリとか大きいし。

そこに100分の1ミリ単位の公差が入っているのもあるんですが、どうなの

リーマボルトとか使うなら分からんでもないですが。

どこか違和感を感じます。

ネジ穴の間隔です。

左から 58.3 、58.4 、58.3 となっています。

合計すると175。

3等分かな。

割り切れんもんね。。。

そこまで、こだわるなら58.33・・・って書けよ。

58、59、58で良いんじゃないかい。

まぁまぁ、相手のあることなんでね。

ネジ穴の間隔って、そこまで精度でません。

というか、必要?

ボルトとナットって、カタカタ動くくらいに隙間がありますよね。

相手の穴も、貫通穴で0.5ミリとか大きいし。

そこに100分の1ミリ単位の公差が入っているのもあるんですが、どうなの

リーマボルトとか使うなら分からんでもないですが。