› V=πdn/1000 › 研修・講習

› V=πdn/1000 › 研修・講習2019年09月23日

728 工作技研

行ってきました

ダイジェストでお届けします。

まずはダンドリ会議

続いて口頭発表

夜は交流会

2日目は、工場見学に機械別分科会

突然、刃物を研いで試し削りする場面も

午後はオプションのマイスター講習

今回は、旋盤、フライス盤、仕上げの豪華3名体制!

ダイジェストでお届けします。

まずはダンドリ会議

続いて口頭発表

夜は交流会

2日目は、工場見学に機械別分科会

突然、刃物を研いで試し削りする場面も

午後はオプションのマイスター講習

今回は、旋盤、フライス盤、仕上げの豪華3名体制!

2019年03月20日

700 若手?

若手技術職員対象機械工作技能講習に参加させていただきました。若手ではないけど

フライスの技能検定2級の課題を仕上げるというもの。

講師は九州工大と長崎大学のマイスター資格を持たれている技術職員の方。

1台の機械に2名の受講者がオス型とメス型をそれぞれ担当し、交替で作業を行っていきます。

最初に座学で、切削条件やアップカット・ダウンカットなどの基本的な事項の説明がありました。

用語や基本的なことを確認してから進めることで、うやむやに作業をしてしまうことを避けることができると思われます。

まずは6面体の加工から。

この6面が正確にできていないと、この後の加工の精度に影響してきます。

初日はここまでで終了。

夜は交流会で楽しみました

2日目は、溝加工、勾配合わせなど行っていきます。

お二人の講師の方の加工の順序や方法が微妙に違っているのも興味深かった。

最後に測定をして精度の確認を行いました。

機上でも同様の精度で測定できる技術も求められてきます。

このように他大学、他の組織の方と共に作業をすることでアプローチの違いや様々な情報を見て触って得られることは貴重なことだと確認しました。

各大学に技能資格を持たれている方も多くいるので、連携してこのような実践的な講習がより多く開催されるとそれぞれのスキルアップにつながっていくでしょうね。

フライスの技能検定2級の課題を仕上げるというもの。

講師は九州工大と長崎大学のマイスター資格を持たれている技術職員の方。

1台の機械に2名の受講者がオス型とメス型をそれぞれ担当し、交替で作業を行っていきます。

最初に座学で、切削条件やアップカット・ダウンカットなどの基本的な事項の説明がありました。

用語や基本的なことを確認してから進めることで、うやむやに作業をしてしまうことを避けることができると思われます。

まずは6面体の加工から。

この6面が正確にできていないと、この後の加工の精度に影響してきます。

初日はここまでで終了。

夜は交流会で楽しみました

2日目は、溝加工、勾配合わせなど行っていきます。

お二人の講師の方の加工の順序や方法が微妙に違っているのも興味深かった。

最後に測定をして精度の確認を行いました。

機上でも同様の精度で測定できる技術も求められてきます。

このように他大学、他の組織の方と共に作業をすることでアプローチの違いや様々な情報を見て触って得られることは貴重なことだと確認しました。

各大学に技能資格を持たれている方も多くいるので、連携してこのような実践的な講習がより多く開催されるとそれぞれのスキルアップにつながっていくでしょうね。

2019年03月14日

699 九州大学

総合技術研究会に行って来ました。

今年は九州大学と言うことで近場ではありますが、博多駅・天神からの遠いこと。

バスは乗り換えなしで良いのですが1時間近くかかりますね。渋滞すると更に時間がかかる上に座れない。しかも30分に1本

初日の行きでバスは諦め、九大学研都市駅からの地下鉄にしました。駅までのバスは5分おきにあるし渋滞も関係ありません。

初日

工作・ガラス加工分野の交流・見学会でした。

ベイゴマを作ってくると言うテーマでした。作ろとはしていたのですが時間が取れませんでした。

提出された作品はそれぞれ工夫されていて、発想も素晴らしいものでした。

プレゼン後に投票して1位になったのはこちら58面体ブリリアンカット

私もこちらに投票しました。

コマとダイヤモンドを結びつけられた発想に脱帽です。

他には複数の素材を圧入して成形された発想も素晴らしく、美しいものでした。

理学部の工作室の見学もありました。

ガラスの工作室も充実していました。

2日目

開会式に先立って震災関係の安全衛生の講演会、開会式に続いて森田先生の「新元素の探索」ニホニウムの発見の講演、口頭発表というメニューでした。

これら全てのプログラムに先立って、有志による工学部の工場見学会を行いました。

旋盤の各部の名称や操作方法の説明板

触ってはいけないところは赤テープ、操作しても良いところは黄テープ。学生さんにはわかりやすいかも。

工具も整理されています。学生さんに持って行かれないのかな。。。

外観は工場ぽくない。黄色いドアから入りました。

夜は情報交換会。400人超と言う盛会。食べるものはあっという間に無くなってしまいます。

私たちは0次回で

軽くやっていたので落ち着いていました

軽くやっていたので落ち着いていました

差し入れで持ち込まれた各地の地酒を飲み比べながら、多くの方と交流を深めました。

当然の二次会を終えて宿に戻ろうとするところで、知り合いに出会ってもう一杯

3日目

最終日はポスター発表と口頭発表。

こんなの見つけました。いよいよ始まるみたいですね

口頭発表も聞いて、質問もしましたよ。

博多の最後の夜なのでお疲れ様会を開催。

初日はモツ鍋だったので、今日は水炊き。

ボリューム満点で美味しかった。屋台にも行って大満足な研修でした

来年は鹿児島ですね。

その前に9月の九州工大ですね。

今年は九州大学と言うことで近場ではありますが、博多駅・天神からの遠いこと。

バスは乗り換えなしで良いのですが1時間近くかかりますね。渋滞すると更に時間がかかる上に座れない。しかも30分に1本

初日の行きでバスは諦め、九大学研都市駅からの地下鉄にしました。駅までのバスは5分おきにあるし渋滞も関係ありません。

初日

工作・ガラス加工分野の交流・見学会でした。

ベイゴマを作ってくると言うテーマでした。作ろとはしていたのですが時間が取れませんでした。

提出された作品はそれぞれ工夫されていて、発想も素晴らしいものでした。

プレゼン後に投票して1位になったのはこちら58面体ブリリアンカット

私もこちらに投票しました。

コマとダイヤモンドを結びつけられた発想に脱帽です。

他には複数の素材を圧入して成形された発想も素晴らしく、美しいものでした。

理学部の工作室の見学もありました。

ガラスの工作室も充実していました。

2日目

開会式に先立って震災関係の安全衛生の講演会、開会式に続いて森田先生の「新元素の探索」ニホニウムの発見の講演、口頭発表というメニューでした。

これら全てのプログラムに先立って、有志による工学部の工場見学会を行いました。

旋盤の各部の名称や操作方法の説明板

触ってはいけないところは赤テープ、操作しても良いところは黄テープ。学生さんにはわかりやすいかも。

工具も整理されています。学生さんに持って行かれないのかな。。。

外観は工場ぽくない。黄色いドアから入りました。

夜は情報交換会。400人超と言う盛会。食べるものはあっという間に無くなってしまいます。

私たちは0次回で

軽くやっていたので落ち着いていました

軽くやっていたので落ち着いていました

差し入れで持ち込まれた各地の地酒を飲み比べながら、多くの方と交流を深めました。

当然の二次会を終えて宿に戻ろうとするところで、知り合いに出会ってもう一杯

3日目

最終日はポスター発表と口頭発表。

こんなの見つけました。いよいよ始まるみたいですね

口頭発表も聞いて、質問もしましたよ。

博多の最後の夜なのでお疲れ様会を開催。

初日はモツ鍋だったので、今日は水炊き。

ボリューム満点で美味しかった。屋台にも行って大満足な研修でした

来年は鹿児島ですね。

その前に9月の九州工大ですね。

2018年09月18日

670 機械工作セミナー

この時期恒例となっている表記の講習会に参加してきました。

遠くは静岡、長野からも参加されていて30名超の講習になりました。

挨拶は置いといて 演習1から。

演習1から。

工具メーカーによる講習。

タンガロイさんが回転工具のことについて話されました。

自分としては、すでに知識として知っていることが大半でしたが、そのことの確認やあやふやだった部分の再認識、新たな情報など身につけることができました。

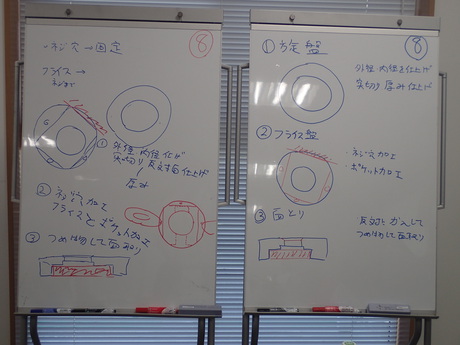

演習2は昨年も行われたダンドリ会議。

課題の図面をどのような工程で作っていくかをグループで協議します。

私のところは扇型の穴加工。

ベストは型彫り放電。ちょっと問題はあるけどワイヤー放電、隅に工具Rが残るけどマシニングセンター(NCフライス盤)でもいける、などと言った意見が交わされました。

その後、全体発表。

自分が気になっているところを質問してみたり、積極的に取り組みました

1日目終了後は交流会。

意外と皆さんお飲みにならないですね。

ここがはけたら二次会へ。

一旦、ホテルにチェックインして集合場所の駅前へ。

駅ナカの餃子屋で餃子やジンダ煮、もつ鍋など地元の名物いただきました

2日目

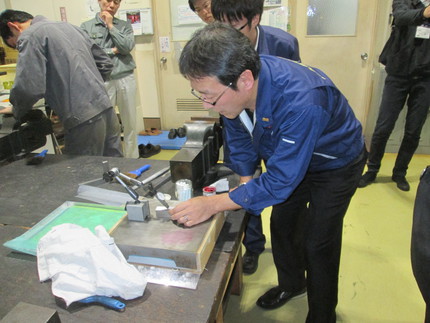

このセミナーの目玉と言うべきマイスター演習。

今回は2人のマイスターがお越しで、仕上げとフライスを入れ替わりながら受講しました。

フライスは技能検定3級の加工。六面体削りがメインとなりました。エンドミル加工まで行きたかったな。でも例年より削りましたよ

仕上げはヤスリで平行に平面を仕上げると言う課題。

光明丹を使って、赤あたり→黒あたりと精度を上げていきます。久々に真剣にヤスリがけしました

その合間に測定の講習も。

内側、外測のマイクロメータを使って測定を行います。最後に発表される正解と比較します。

わかっていることもマイスターの発言で自信を持って行えるし、伝えることができます。

2日目終了後もマイスターを囲んでのランチミーティングもあり、地元メシの「かしわ飯」のお弁当をいただきました。

その間にもマイスターから色々な話を聞くことができました。

さらに、情報交換会が行われ、今後の開催方法についてなど意見交換が行われました。

来年以降も楽しみです。

次は3月の九州大かな

遠くは静岡、長野からも参加されていて30名超の講習になりました。

挨拶は置いといて

演習1から。

演習1から。工具メーカーによる講習。

タンガロイさんが回転工具のことについて話されました。

自分としては、すでに知識として知っていることが大半でしたが、そのことの確認やあやふやだった部分の再認識、新たな情報など身につけることができました。

演習2は昨年も行われたダンドリ会議。

課題の図面をどのような工程で作っていくかをグループで協議します。

私のところは扇型の穴加工。

ベストは型彫り放電。ちょっと問題はあるけどワイヤー放電、隅に工具Rが残るけどマシニングセンター(NCフライス盤)でもいける、などと言った意見が交わされました。

その後、全体発表。

自分が気になっているところを質問してみたり、積極的に取り組みました

1日目終了後は交流会。

意外と皆さんお飲みにならないですね。

ここがはけたら二次会へ。

一旦、ホテルにチェックインして集合場所の駅前へ。

駅ナカの餃子屋で餃子やジンダ煮、もつ鍋など地元の名物いただきました

2日目

このセミナーの目玉と言うべきマイスター演習。

今回は2人のマイスターがお越しで、仕上げとフライスを入れ替わりながら受講しました。

フライスは技能検定3級の加工。六面体削りがメインとなりました。エンドミル加工まで行きたかったな。でも例年より削りましたよ

仕上げはヤスリで平行に平面を仕上げると言う課題。

光明丹を使って、赤あたり→黒あたりと精度を上げていきます。久々に真剣にヤスリがけしました

その合間に測定の講習も。

内側、外測のマイクロメータを使って測定を行います。最後に発表される正解と比較します。

わかっていることもマイスターの発言で自信を持って行えるし、伝えることができます。

2日目終了後もマイスターを囲んでのランチミーティングもあり、地元メシの「かしわ飯」のお弁当をいただきました。

その間にもマイスターから色々な話を聞くことができました。

さらに、情報交換会が行われ、今後の開催方法についてなど意見交換が行われました。

来年以降も楽しみです。

次は3月の九州大かな

2018年06月26日

656 企業向け研修

縁あって地場企業の研修を担当させていただきました。

入社2年目から6年目の若手社員7名を受け入れました。

ウチの機械科の卒業生もいるのですが、電気系の学科を出られた方が多く機械加工の知識も経験も少ないということです。それでは良い設計や製作上の改良をすることも容易ではないと言うことでした。

会社内ではそういった研修をする環境(設備、人材)が整わないということで、受け入れてもらえないかと言う成り行きでした。

1日目 旋盤

3グループに分かれて学生実習と同じものを加工してもらいます。

それぞれにウチの職員がついているのですが、教え方が三者三様で側から見ていて興味深かった

最後は御社で使用している製品を実際に加工してもらいました。

2日目 フライス盤

この日も3グループに分かれて、円柱から四面削り、キー溝加工、御社製品の穴あけ・ネジたて作業になります。

3日目 溶接・鋳造

午前中は、ガスカット、TIG溶接、アーク溶接

午後は、鋳造の砂型作成

朝から1日みっちりと3日間やらさせていただきました。

一般企業さんからの研修を受け入れるのは初めての機会で、お伝えする内容や言葉使いなど不安なことも多かったのですが、こちらとしても良い経験となりました。

研修費用が時間あたり数万円と言うことらしいので、それに見合う内容だったのか、それなりの結果を持ち帰られたのなら良いのですが。。。

こういった研修を必要としている企業さんも少なからず存在するのではないかと感じました。

ウチは民間企業のような最先端の技術や設備を持っているわけではないのですが、こういった基本的な、幅広い、アナログな、技法をお伝えすることはできると思います。伝える(教育・教える)という業務もこなしているわけですから。

こういった研修を一つの業務とすることができたのならば、地域貢献や外部資金の獲得と言った意味で大学への貢献にもつながるのかもなぁと感じました。

入社2年目から6年目の若手社員7名を受け入れました。

ウチの機械科の卒業生もいるのですが、電気系の学科を出られた方が多く機械加工の知識も経験も少ないということです。それでは良い設計や製作上の改良をすることも容易ではないと言うことでした。

会社内ではそういった研修をする環境(設備、人材)が整わないということで、受け入れてもらえないかと言う成り行きでした。

1日目 旋盤

3グループに分かれて学生実習と同じものを加工してもらいます。

それぞれにウチの職員がついているのですが、教え方が三者三様で側から見ていて興味深かった

最後は御社で使用している製品を実際に加工してもらいました。

2日目 フライス盤

この日も3グループに分かれて、円柱から四面削り、キー溝加工、御社製品の穴あけ・ネジたて作業になります。

3日目 溶接・鋳造

午前中は、ガスカット、TIG溶接、アーク溶接

午後は、鋳造の砂型作成

朝から1日みっちりと3日間やらさせていただきました。

一般企業さんからの研修を受け入れるのは初めての機会で、お伝えする内容や言葉使いなど不安なことも多かったのですが、こちらとしても良い経験となりました。

研修費用が時間あたり数万円と言うことらしいので、それに見合う内容だったのか、それなりの結果を持ち帰られたのなら良いのですが。。。

こういった研修を必要としている企業さんも少なからず存在するのではないかと感じました。

ウチは民間企業のような最先端の技術や設備を持っているわけではないのですが、こういった基本的な、幅広い、アナログな、技法をお伝えすることはできると思います。伝える(教育・教える)という業務もこなしているわけですから。

こういった研修を一つの業務とすることができたのならば、地域貢献や外部資金の獲得と言った意味で大学への貢献にもつながるのかもなぁと感じました。

2018年03月08日

639 信州大学

「2017 年度信州大学実験・実習技術研究会」に行ってきました。

駅からはシャトルバスが出ていました。

歩いても15分くらい。2日目は歩きましたよ。バスに遅れた

資料が入れてある袋は、観光コンベンション関係のところから回してもらったでしょうね。

1日目

午前は、技術職員のシンポジューム。技術専門職制20周年ということでパネラーから各機関の技術部組織の成り立ちや構成などの話と質疑応答。

午後は、基調講演から。地元資源を活かした地域振興のお話。

その後、ポスター発表

人気のブースは人が絶えず、お話もままならない状況です。

夜は会場を駅近くに移して、情報交換会

地元のお酒をはじめ、全国から持ち寄られたお酒も飲み比べできました。

蕎麦打ちの披露もあって美味しく頂きました

もちろん全国から集まった方々と情報交換。貴重な情報を得ることができました。

2日目

全国の銘菓が集合 さすがに遠慮して一部を頂きました。

さすがに遠慮して一部を頂きました。

今日は口頭発表。自分は午後からの出番。

ここの会場は、後ろのモニターもあって見やすかった。

肝心の自分の発表は、プレゼンのスライドが調子悪くて苦戦。今になって思えば、パワポのリハーサルの状態が残って勝手にスライドが動いちゃったんじゃないかな。

前半を長めに喋って、後半のグダグダをすっ飛ばし、、、

何とか終了。

今後の目標を公にしたことで次のステップに進めそうです。

今回は技術継承の分野での発表だったので、機械分野の方が良かったんじゃないかと言う意見もあり、次は機械分野でその後の展開を発表することにしましょう

お昼休みは、連絡協議会にオブザーバーで出席させて頂きました。

どう言うお話をされているのか、雰囲気もわかり参考になりました。

午後後半は、今回の最大のお楽しみ?技術交流会!

機械工作を主にやっている人の集まりです。

まずは教室でオリエンテーション。ざっと数えて70名を越えていたんじゃないかな

3班に別れて工場を見学。

すごくキレイに整理整頓されていました。この為に片付けたのではないと言うのははっきりわかりました

端材の再利用も上手くされているようです。

チップ。こうやってサンプルを表に出しておくとわかりやすいね。

正直台。1mm刻みでキッチリと。

押さえ金。置く場所が切り抜かれています。

再び教室に戻って質疑応答。

人数が多いのと時間が短いので深い話に至ることは少なかったですが、今後の進行の参考になりました。

その後、生協の喫茶室に移動して名刺交換会。

今後の展開を図る為に人脈作り。今回の目的はこれですから。ある程度の繋がりはできました。これを基に進めていければと考えています。

3日目

オプション企画の施設見学、実習。

限定20名という狭き門。駅前から貸切バスで出発です!

最初は、リサイクル工場。

廃油、PETボトル、発布スチロール、食物の残渣などの再資源化の様子を見学しました。

輸出して再製品化、堆肥・餌化、精製して二次利用と言う流れなんですね。

次は、地元に伝わる食品「おやき」作りの実習。

普段、学生さんを指導するにあたって、逆の立場を体験することができ非常に参考になりました。

ここでお昼。手打ちの蕎麦と自分たちで作ったおやきを頂きました。

この3日間すごく良い天気でした。大学からも、バスの中からも、ホテルの窓からも、町中でも北アルプスや菅平などの美しい山並みが見えています。

最後は、造り酒屋の見学。

まずは、客間。入り口から建物自体が贅を尽くした作りになっています。

欄間や建具にも細かな組み木が施されています。こんな所で頂けばお味も最高でしょう。

工場内にはQRコードが記してあり、これを読み取ると動画が視聴できる仕組みになっています。

特別に発酵中のもろみの様子も見せて頂きました。

2階は改装されて古道具などが展示されていました。

そんなんこんなで濃密な3日間を過ごしました。

様々な情報を得たり、新たな人脈が広がったりと収穫の多い研修となりました。

と、ここでは締めておきましょう

続きを読む

駅からはシャトルバスが出ていました。

歩いても15分くらい。2日目は歩きましたよ。バスに遅れた

資料が入れてある袋は、観光コンベンション関係のところから回してもらったでしょうね。

1日目

午前は、技術職員のシンポジューム。技術専門職制20周年ということでパネラーから各機関の技術部組織の成り立ちや構成などの話と質疑応答。

午後は、基調講演から。地元資源を活かした地域振興のお話。

その後、ポスター発表

人気のブースは人が絶えず、お話もままならない状況です。

夜は会場を駅近くに移して、情報交換会

地元のお酒をはじめ、全国から持ち寄られたお酒も飲み比べできました。

蕎麦打ちの披露もあって美味しく頂きました

もちろん全国から集まった方々と情報交換。貴重な情報を得ることができました。

2日目

全国の銘菓が集合

さすがに遠慮して一部を頂きました。

さすがに遠慮して一部を頂きました。今日は口頭発表。自分は午後からの出番。

ここの会場は、後ろのモニターもあって見やすかった。

肝心の自分の発表は、プレゼンのスライドが調子悪くて苦戦。今になって思えば、パワポのリハーサルの状態が残って勝手にスライドが動いちゃったんじゃないかな。

前半を長めに喋って、後半のグダグダをすっ飛ばし、、、

何とか終了。

今後の目標を公にしたことで次のステップに進めそうです。

今回は技術継承の分野での発表だったので、機械分野の方が良かったんじゃないかと言う意見もあり、次は機械分野でその後の展開を発表することにしましょう

お昼休みは、連絡協議会にオブザーバーで出席させて頂きました。

どう言うお話をされているのか、雰囲気もわかり参考になりました。

午後後半は、今回の最大のお楽しみ?技術交流会!

機械工作を主にやっている人の集まりです。

まずは教室でオリエンテーション。ざっと数えて70名を越えていたんじゃないかな

3班に別れて工場を見学。

すごくキレイに整理整頓されていました。この為に片付けたのではないと言うのははっきりわかりました

端材の再利用も上手くされているようです。

チップ。こうやってサンプルを表に出しておくとわかりやすいね。

正直台。1mm刻みでキッチリと。

押さえ金。置く場所が切り抜かれています。

再び教室に戻って質疑応答。

人数が多いのと時間が短いので深い話に至ることは少なかったですが、今後の進行の参考になりました。

その後、生協の喫茶室に移動して名刺交換会。

今後の展開を図る為に人脈作り。今回の目的はこれですから。ある程度の繋がりはできました。これを基に進めていければと考えています。

3日目

オプション企画の施設見学、実習。

限定20名という狭き門。駅前から貸切バスで出発です!

最初は、リサイクル工場。

廃油、PETボトル、発布スチロール、食物の残渣などの再資源化の様子を見学しました。

輸出して再製品化、堆肥・餌化、精製して二次利用と言う流れなんですね。

次は、地元に伝わる食品「おやき」作りの実習。

普段、学生さんを指導するにあたって、逆の立場を体験することができ非常に参考になりました。

ここでお昼。手打ちの蕎麦と自分たちで作ったおやきを頂きました。

この3日間すごく良い天気でした。大学からも、バスの中からも、ホテルの窓からも、町中でも北アルプスや菅平などの美しい山並みが見えています。

最後は、造り酒屋の見学。

まずは、客間。入り口から建物自体が贅を尽くした作りになっています。

欄間や建具にも細かな組み木が施されています。こんな所で頂けばお味も最高でしょう。

工場内にはQRコードが記してあり、これを読み取ると動画が視聴できる仕組みになっています。

特別に発酵中のもろみの様子も見せて頂きました。

2階は改装されて古道具などが展示されていました。

そんなんこんなで濃密な3日間を過ごしました。

様々な情報を得たり、新たな人脈が広がったりと収穫の多い研修となりました。

と、ここでは締めておきましょう

続きを読む

2017年09月15日

609 行ってきました!

機械・工作技術セミナーに参加してきました

これは昨年まで行われていた機械工作セッション、機械工作スキルアップ研修の続編?にあたるものです。

開講式を終えて早速マイスター実演に移ります。

今回の安東マイスターはジグ研削盤の加工を得意としている方です。

ミクロンのももう一桁下、1万分の1ミリの精度を求められる仕事も多いそうです。

今回は基準の出し方について詳しく触れられました。

私たちの行っている業務ではタッチポイントで当たったところで0点(基準)を取る程度で十分です。

でもそれがホントに0(基準)として良いのか、機械のストローク以上の加工をする場合つなぐ時の精度はどうやって出すのかなどが問われました。

基準ブロックという溝型のジグを使っているそうです。これは初めて見たけれど市販品もあるそうです。

これとテコ式ダイヤルゲージを使って芯出しを行います。

これに付属して様々な質疑応答が行われなかなか深い講習会になりました。

残念なのは終始この芯出し作業になってしまったこと。もっと削る部分に進んで欲しかったな。もっと具体的な課題が必要なのかも。

午後ぎっちりと演習を受けた後は、お楽しみの交流会

午後ぎっちりと演習を受けた後は、お楽しみの交流会

大半の方が参加され、多くの方と交流できました。

東大の研究会でも感じたのですが、高専の方が積極的に情報を求めているなと感じました。

一番良かったのは宮崎大学がお土産に持って来ていた甕仕込みの芋焼酎

他所に行くときは何か手土産持って行こう。何が良いのかな。。。

2日目は課題探求型演習。

課題図面の製品をどのように加工するのかをグループごとに検討するものです。

同じものを作るのにも様々なアプローチがあるものです。

それぞれが持つ知識や技術、得意とする加工法・機械などによって変わって来るのでしょう。

それらの情報がグループの中で共有されスキルアップにつながったと感じました。

検討した内容をグループごとに発表し、それに対しての質疑応答が行われるという形式。

この課題は事前に発表されていたので、加工サンプルを持って来た方もいらっしゃいました。スゴイね。

6つの課題が検討されたのですが、その中でわかったことはワイヤー放電加工は万能⁈ということ。電気が流るる素材ならなんでもいけそうです。電気の通る素材に変えてくれと言いたくなるくらい。

最後の課題は、加工の例を実際の製品やジグ・工具を展示しながらの解説があり充実したものでした。

各機関から課題図面が寄せられると面白そうです。自分のところで困った製品なんかを課題にしてもらうとお互いに勉強になるのじゃないかな。

午後はオプション企画の施設見学

午後はオプション企画の施設見学

宇宙環境技術技術ラボラトリーというところを見学しました。

超小型の衛星を作って試験して運用しているということです。

その後も時間を取ってもらって他大学の状況について情報交換を行いました。

よその工場を見学するのは楽しいですね。

次はどこにいけるかなぁ

これは昨年まで行われていた機械工作セッション、機械工作スキルアップ研修の続編?にあたるものです。

開講式を終えて早速マイスター実演に移ります。

今回の安東マイスターはジグ研削盤の加工を得意としている方です。

ミクロンのももう一桁下、1万分の1ミリの精度を求められる仕事も多いそうです。

今回は基準の出し方について詳しく触れられました。

私たちの行っている業務ではタッチポイントで当たったところで0点(基準)を取る程度で十分です。

でもそれがホントに0(基準)として良いのか、機械のストローク以上の加工をする場合つなぐ時の精度はどうやって出すのかなどが問われました。

基準ブロックという溝型のジグを使っているそうです。これは初めて見たけれど市販品もあるそうです。

これとテコ式ダイヤルゲージを使って芯出しを行います。

これに付属して様々な質疑応答が行われなかなか深い講習会になりました。

残念なのは終始この芯出し作業になってしまったこと。もっと削る部分に進んで欲しかったな。もっと具体的な課題が必要なのかも。

大半の方が参加され、多くの方と交流できました。

東大の研究会でも感じたのですが、高専の方が積極的に情報を求めているなと感じました。

一番良かったのは宮崎大学がお土産に持って来ていた甕仕込みの芋焼酎

他所に行くときは何か手土産持って行こう。何が良いのかな。。。

2日目は課題探求型演習。

課題図面の製品をどのように加工するのかをグループごとに検討するものです。

同じものを作るのにも様々なアプローチがあるものです。

それぞれが持つ知識や技術、得意とする加工法・機械などによって変わって来るのでしょう。

それらの情報がグループの中で共有されスキルアップにつながったと感じました。

検討した内容をグループごとに発表し、それに対しての質疑応答が行われるという形式。

この課題は事前に発表されていたので、加工サンプルを持って来た方もいらっしゃいました。スゴイね。

6つの課題が検討されたのですが、その中でわかったことはワイヤー放電加工は万能⁈ということ。電気が流るる素材ならなんでもいけそうです。電気の通る素材に変えてくれと言いたくなるくらい。

最後の課題は、加工の例を実際の製品やジグ・工具を展示しながらの解説があり充実したものでした。

各機関から課題図面が寄せられると面白そうです。自分のところで困った製品なんかを課題にしてもらうとお互いに勉強になるのじゃないかな。

宇宙環境技術技術ラボラトリーというところを見学しました。

超小型の衛星を作って試験して運用しているということです。

その後も時間を取ってもらって他大学の状況について情報交換を行いました。

よその工場を見学するのは楽しいですね。

次はどこにいけるかなぁ

2017年09月08日

608 ジュニアサイエンススクール

先月のことですが、子供たちの夏休み期間中にジュニアサイエンススクールを開催しました。

今回は昨年度と同様にクリップモーターカーを作りました。

実際に走らせてタイムを競ってもらいます。

前回よりも改善して、最低限の動作(車を走らせる)が実現できるようになっています。

それでも時間が足りずに計測までたどり着けない子たちがいたのが残念でした。

どこが悪いのか判断できないところが難しいところです。

なんだか偶然に頼る要素が多いので、うまくいく子とうまくいかない子のギャップが大きくなるのが問題です。

次回はその辺りも改善されてくると思います。

タイム順にメダルを授与しました。

もちろん自家製です

今回は昨年度と同様にクリップモーターカーを作りました。

実際に走らせてタイムを競ってもらいます。

前回よりも改善して、最低限の動作(車を走らせる)が実現できるようになっています。

それでも時間が足りずに計測までたどり着けない子たちがいたのが残念でした。

どこが悪いのか判断できないところが難しいところです。

なんだか偶然に頼る要素が多いので、うまくいく子とうまくいかない子のギャップが大きくなるのが問題です。

次回はその辺りも改善されてくると思います。

タイム順にメダルを授与しました。

もちろん自家製です

2017年03月23日

582 トーキョー&キタキュー

3月8日〜10日に開催された総合技術研究会(東京大学)に行ってまいりました。

8日は、機械・ガラス細工分野の技術交流会に参加しました。

駒場キャンパスの生産技術研究所の試作工場の見学。

戦前の建物の中にはNC機がずらり

大半のお仕事はNC機だそうです。

70名ほどの参加だそうで2回に分かれていたにもかかわらずすごい数

その後の名刺交換会にも大半の方が残られていました。

その名の通りに多くの方と名刺を交換致しました。

今回はこのために来たようなものですから

9日、10日は本郷キャンパスです。

午前は、シンポジューム。

これまでの研究会の歴史とこれからが話されました。

見聞を広げるタイプ、議論を深めるタイプ、若手がどんどん発表できるタイプなどなど、そろぞれに特徴を持った研究会にしていく必要がある。ということかなと感じました。

午後は、ノベール賞の梶田先生の特別公演、口頭発表と進みます。

最後はポスター発表。私も1件ポスターを貼らせて頂きました。ほぼこのブログの宣伝です

ここでも多くの方とお話しできて有意義でした。自分と同じ時間帯のポスターの方とお話しできなかったのは残念でした。興味深い内容もありましたから。

10日は口頭発表。

機械分野の座長をこなしました。お陰様で大過なく終えることができたと思っております。

この日は合格発表が行われており、安田講堂前はチアの人がいたり、門の前にはTVカメラが何台も待ち構えていて、すごい盛り上がりでした。

この研究会を通して名刺をいただいた方には先ほどメールをさせて頂きました。

翌週は、九州工大で行われた機械工作スキルアップ研修。

東から西へ。なかなかハードな日程です

午前中は、工作実習の話を中心とした技術交流会。

今後の開催についても触れられていましたが、次回は9月を予定されているようです。

午後からは、お待ちかねのマイスター実演。

その前のお話がちょっと長かったのは言わないでおこう。

虹面加工も鏡面加工も透明加工も同じバイトで同じ理論。

刃物の形状が大事なようですが手研ぎでは難しい。ヒントはあったので実験してみよう。

作業着を着て行った割に作業するシーンはほとんどなかった

昨年の工作セッションといい、これだけの人が集まるということは工作分野の技術職員の方が情報や交流をそれだけ求められているということの証だと思います。

機器分析技術研究会があるように工作技術研究会もできるんじゃないかな。。。

このような交流の場が、大きな研究会の分科会として併催されるようにならないかな。他力本願

色んな方々とお話しさせていただく中で、「全国工作室スタンプラリー」なんていうのが面白いんじゃないかと。御朱印集めなんてのも密かにブームになっているようですし。

他所の工作室(工場)を覗いてみたい、ウチの工作室の立ち位置を確かめたい、という気持ちはみんな持っているようですので、お互いの工作室を見学するきっかけ作りになるんじゃないかと。

まずは、オリジナルのスタンプ作りお願いします スタンプ帳も作りましょうか

スタンプ帳も作りましょうか

8日は、機械・ガラス細工分野の技術交流会に参加しました。

駒場キャンパスの生産技術研究所の試作工場の見学。

戦前の建物の中にはNC機がずらり

大半のお仕事はNC機だそうです。

70名ほどの参加だそうで2回に分かれていたにもかかわらずすごい数

その後の名刺交換会にも大半の方が残られていました。

その名の通りに多くの方と名刺を交換致しました。

今回はこのために来たようなものですから

9日、10日は本郷キャンパスです。

午前は、シンポジューム。

これまでの研究会の歴史とこれからが話されました。

見聞を広げるタイプ、議論を深めるタイプ、若手がどんどん発表できるタイプなどなど、そろぞれに特徴を持った研究会にしていく必要がある。ということかなと感じました。

午後は、ノベール賞の梶田先生の特別公演、口頭発表と進みます。

最後はポスター発表。私も1件ポスターを貼らせて頂きました。ほぼこのブログの宣伝です

ここでも多くの方とお話しできて有意義でした。自分と同じ時間帯のポスターの方とお話しできなかったのは残念でした。興味深い内容もありましたから。

10日は口頭発表。

機械分野の座長をこなしました。お陰様で大過なく終えることができたと思っております。

この日は合格発表が行われており、安田講堂前はチアの人がいたり、門の前にはTVカメラが何台も待ち構えていて、すごい盛り上がりでした。

この研究会を通して名刺をいただいた方には先ほどメールをさせて頂きました。

翌週は、九州工大で行われた機械工作スキルアップ研修。

東から西へ。なかなかハードな日程です

午前中は、工作実習の話を中心とした技術交流会。

今後の開催についても触れられていましたが、次回は9月を予定されているようです。

午後からは、お待ちかねのマイスター実演。

その前のお話がちょっと長かったのは言わないでおこう。

虹面加工も鏡面加工も透明加工も同じバイトで同じ理論。

刃物の形状が大事なようですが手研ぎでは難しい。ヒントはあったので実験してみよう。

作業着を着て行った割に作業するシーンはほとんどなかった

昨年の工作セッションといい、これだけの人が集まるということは工作分野の技術職員の方が情報や交流をそれだけ求められているということの証だと思います。

機器分析技術研究会があるように工作技術研究会もできるんじゃないかな。。。

このような交流の場が、大きな研究会の分科会として併催されるようにならないかな。他力本願

色んな方々とお話しさせていただく中で、「全国工作室スタンプラリー」なんていうのが面白いんじゃないかと。御朱印集めなんてのも密かにブームになっているようですし。

他所の工作室(工場)を覗いてみたい、ウチの工作室の立ち位置を確かめたい、という気持ちはみんな持っているようですので、お互いの工作室を見学するきっかけ作りになるんじゃないかと。

まずは、オリジナルのスタンプ作りお願いします

スタンプ帳も作りましょうか

スタンプ帳も作りましょうか

2017年03月01日

578 研究会

今日から3月です。

この時期になると研究会やら研修やらが多くなってきます。

授業がないと割と時間が使いやすくなります。

8日(水)〜10日(金)は、総合技術研究会2017東京大学に行ってきます。

手ぶらでは行けないのでポスター発表(9日)します。このブログの宣伝をしてきたいと思います

8日に開催される工作技術交流会が目的です。工作系の技術職員の方々と情報交換しながら交流を深めたいですね。

10日の口頭発表の座長も依頼されました。タダでは許してもらえないですね

昨年の実験・実習技術研究会in西京で座長デビューしています。一度やると目をつけられるのかなぁ。。。

そのまま居残って東京見物とも思っていましたが、子供の卒業式なので、すぐに帰ります。。。

17日(金)は、機械工作スキルアップ研修(九州工業大学)です。

昨年の工作セッションを引き継いだ形で行われるようです。

こちらはタップリ時間を取っているので、前夜祭から懇親会まで楽しみます

どちらかいらっしゃる方はお声がけください。

お会いできることを楽しみにしています。

この時期になると研究会やら研修やらが多くなってきます。

授業がないと割と時間が使いやすくなります。

8日(水)〜10日(金)は、総合技術研究会2017東京大学に行ってきます。

手ぶらでは行けないのでポスター発表(9日)します。このブログの宣伝をしてきたいと思います

8日に開催される工作技術交流会が目的です。工作系の技術職員の方々と情報交換しながら交流を深めたいですね。

10日の口頭発表の座長も依頼されました。タダでは許してもらえないですね

昨年の実験・実習技術研究会in西京で座長デビューしています。一度やると目をつけられるのかなぁ。。。

そのまま居残って東京見物とも思っていましたが、子供の卒業式なので、すぐに帰ります。。。

17日(金)は、機械工作スキルアップ研修(九州工業大学)です。

昨年の工作セッションを引き継いだ形で行われるようです。

こちらはタップリ時間を取っているので、前夜祭から懇親会まで楽しみます

どちらかいらっしゃる方はお声がけください。

お会いできることを楽しみにしています。

2016年11月15日

559 自転車

半期に一度の自転車の点検整備を開催しました。

今回は9台の自転車の点検及び整備を行いました。

キーキーうるさいなどのブレーキに関する問題が多いですね。

タイヤの空気を入れて、チェーンの緩みを調整したり、可動部分に油を注したりが主な整備項目ですかね。

今回からチラシのデザインを一新しました。

俗な感じですが、アイキャッチにはなるかな。。。

こんなことをやっているからか、別の日に車輪が欲しいということで学生さんがやって来ました。

PBLの課題で風力発電をするらしい。

回収自転車のストッックがあったので欲しいところをバラして持っていけと。

タイヤの空気は入れたことあるけど、抜いたことはない。→抜き方がわからない。→タイヤが外せない

普通そうかもな。。。

バルブの構造とかは知らないだろうし、ムシゴムもわかりませんでしたから。

これも一つの勉強ですね

今回は9台の自転車の点検及び整備を行いました。

キーキーうるさいなどのブレーキに関する問題が多いですね。

タイヤの空気を入れて、チェーンの緩みを調整したり、可動部分に油を注したりが主な整備項目ですかね。

今回からチラシのデザインを一新しました。

俗な感じですが、アイキャッチにはなるかな。。。

こんなことをやっているからか、別の日に車輪が欲しいということで学生さんがやって来ました。

PBLの課題で風力発電をするらしい。

回収自転車のストッックがあったので欲しいところをバラして持っていけと。

タイヤの空気は入れたことあるけど、抜いたことはない。→抜き方がわからない。→タイヤが外せない

普通そうかもな。。。

バルブの構造とかは知らないだろうし、ムシゴムもわかりませんでしたから。

これも一つの勉強ですね

2016年03月22日

523 機械工作セッション

九州地区の総合技術研究会に参加してきました。

基調講演から始まり口頭発表、ポスター発表と他の研究会と同様な流れです。

研究会終了後?に特別プログラム「機械工作セッション」と言う機械加工や工作実習に特化したセミナーが行われると言うので参加してきました。

はじめはボイラー室を改修したと言う製図講義室でマイスターの紹介がありました。

技能五輪の世界大会で銅メダルと言う経歴です。

メダルや表彰状と共に課題作品が展示されていました。

その後、工場の方に移ってマイスターの実演が行われました。

ヤスリかけと聞くと汗まみれでフウフウ言いながらと言ったイメージでしたが、

削れる削れる

切り屑から違います。

25×75mmほどの素材でしたが2〜3分で平面度、平行度2ミクロンに仕上がっていきます。

ヤスリの選び方、使い方など基本からきっちり伝授いただきました。

同時に技術職員の方がマイスター資格を持たれていると言うことで、フライス盤による樹脂加工が行われていました。

途中交代する形でそちらも見学。アクリルを透明に加工するための切削条件を実験的にやられていました。

どちらも参加者から積極的かつ専門的な質疑が出て身になる講座でした。

後半は各大学との情報交換会。各大学が自己紹介の形で運営形態や工作実習についてなどを話していきます。

その後テーマを絞った質問に対して各大学の対応を答えてもらう形になりました。

工場を運営するお金の問題や学生プロジェクトへの対応からワイヤーカットの変質層の厚さについてなどマニアックな展開で面白かったです

十分な時間とは言えませんでしたが基本的な情報は把握でき、自分たちの立ち位置を知ることができたように思えました。

正確には数えていませんが40名以上いらしたんじゃないでしょうか。研究会全体の参加者が200名ほどですから。。。

このような情報を欲している人がそれだけいるということなでしょうね。研究会の主目的がこのセッションだって言う人もいたらしいですから。

またこのような機会があるといいなぁ

続きを読む

基調講演から始まり口頭発表、ポスター発表と他の研究会と同様な流れです。

研究会終了後?に特別プログラム「機械工作セッション」と言う機械加工や工作実習に特化したセミナーが行われると言うので参加してきました。

はじめはボイラー室を改修したと言う製図講義室でマイスターの紹介がありました。

技能五輪の世界大会で銅メダルと言う経歴です。

メダルや表彰状と共に課題作品が展示されていました。

その後、工場の方に移ってマイスターの実演が行われました。

ヤスリかけと聞くと汗まみれでフウフウ言いながらと言ったイメージでしたが、

削れる削れる

切り屑から違います。

25×75mmほどの素材でしたが2〜3分で平面度、平行度2ミクロンに仕上がっていきます。

ヤスリの選び方、使い方など基本からきっちり伝授いただきました。

同時に技術職員の方がマイスター資格を持たれていると言うことで、フライス盤による樹脂加工が行われていました。

途中交代する形でそちらも見学。アクリルを透明に加工するための切削条件を実験的にやられていました。

どちらも参加者から積極的かつ専門的な質疑が出て身になる講座でした。

後半は各大学との情報交換会。各大学が自己紹介の形で運営形態や工作実習についてなどを話していきます。

その後テーマを絞った質問に対して各大学の対応を答えてもらう形になりました。

工場を運営するお金の問題や学生プロジェクトへの対応からワイヤーカットの変質層の厚さについてなどマニアックな展開で面白かったです

十分な時間とは言えませんでしたが基本的な情報は把握でき、自分たちの立ち位置を知ることができたように思えました。

正確には数えていませんが40名以上いらしたんじゃないでしょうか。研究会全体の参加者が200名ほどですから。。。

このような情報を欲している人がそれだけいるということなでしょうね。研究会の主目的がこのセッションだって言う人もいたらしいですから。

またこのような機会があるといいなぁ

続きを読む

2016年03月07日

521 実験・実習技術研究会in西京

新幹線から2両編成の在来特急と乗り継いで「おいでませ山口」へ。

全国規模の研究会は前回参加した神戸から4年ぶりの参加となりました。

全国規模の研究会は前回参加した神戸から4年ぶりの参加となりました。

天気 も良くて気温も上がり、馴れない革靴以外は快適でした。

も良くて気温も上がり、馴れない革靴以外は快適でした。

今回もポスター発表での参加です。来週の研究会の特別プログラムのポスターを貼るだけと言う手抜きぶり

意外にもこのブログのことを存じていらっしゃる方もいらして嬉しいかぎりです

口頭発表の座長という貴重な体験もさせていただいてイイ思い出ができました

シンポジュームや情報交換会では各大学の実情を知ることができ、自分たちが恵まれている部分、遅れている部分など知ることができました。

お会いできた皆さん、ありがとうございました。

またお会いする機会がありますように。

続きを読む

天気

も良くて気温も上がり、馴れない革靴以外は快適でした。

も良くて気温も上がり、馴れない革靴以外は快適でした。今回もポスター発表での参加です。来週の研究会の特別プログラムのポスターを貼るだけと言う手抜きぶり

意外にもこのブログのことを存じていらっしゃる方もいらして嬉しいかぎりです

口頭発表の座長という貴重な体験もさせていただいてイイ思い出ができました

シンポジュームや情報交換会では各大学の実情を知ることができ、自分たちが恵まれている部分、遅れている部分など知ることができました。

お会いできた皆さん、ありがとうございました。

またお会いする機会がありますように。

続きを読む

2015年12月11日

510 勉強会

例年行なっている工作勉強会ですが、今年はCAD講習会が9月から月1回のペースで続いています。

なかなか自由に描けるようにはなりませんが、続けていくことで道が開けると信じましょう

これとは別に溶接の講習会を行いました。

TIG溶接機が導入されてから一部の人にしか使えていなかったので広く技術を共有しようと言う試みです。

まずは座学で基本的な事項を押さえておきます。

次に実践です。

これがTIG溶接機

パルスやon/offのタイミングやらいろいろ調整するところがあります。

その設定を変えないといけないのですが、そこがなかなか難しい

作品集?

久々の溶接作業と言うことでうまくいきませんね。

アーク溶接もずっとやってないですもんね。←言い訳

これでも工作実習の溶接を担当してたこともあるんですよ。←大丈夫かその授業・・・

どんな技術も習練が必要です

続きを読む

なかなか自由に描けるようにはなりませんが、続けていくことで道が開けると信じましょう

これとは別に溶接の講習会を行いました。

TIG溶接機が導入されてから一部の人にしか使えていなかったので広く技術を共有しようと言う試みです。

まずは座学で基本的な事項を押さえておきます。

次に実践です。

これがTIG溶接機

パルスやon/offのタイミングやらいろいろ調整するところがあります。

その設定を変えないといけないのですが、そこがなかなか難しい

作品集?

久々の溶接作業と言うことでうまくいきませんね。

アーク溶接もずっとやってないですもんね。←言い訳

これでも工作実習の溶接を担当してたこともあるんですよ。←大丈夫かその授業・・・

どんな技術も習練が必要です

続きを読む

2015年08月27日

493 JSS

JSS(ジュニアサイエンススクール)を技術部主体で行いました。

夏休みの小学生を対象にペットボトルロケットの製作を行いました。

ペットボトルをカットしたり、牛乳パックの羽を取り付けたりして1時間ほどで完成。

完成したらグランドに移動して試射

朝から微妙な天気だったんですが、この時間だけ晴れてくれました

500mlのペットボトルを利用したロケットだったんですが、サッカーグランドの端から端まで飛んでいました。

思いっきり飛ばせるところは、なかなかありませんからね。

夏休みの良い体験になったかな

夏休みの小学生を対象にペットボトルロケットの製作を行いました。

ペットボトルをカットしたり、牛乳パックの羽を取り付けたりして1時間ほどで完成。

完成したらグランドに移動して試射

朝から微妙な天気だったんですが、この時間だけ晴れてくれました

500mlのペットボトルを利用したロケットだったんですが、サッカーグランドの端から端まで飛んでいました。

思いっきり飛ばせるところは、なかなかありませんからね。

夏休みの良い体験になったかな

2014年10月23日

444 基本編?

「モノつくり講習会(基本編)」を開催します。

今回は基本編として、身近な機械である自転車をいじってみようということです。

新学期のスタートに合わせて自転車を点検してみましょう。

タイヤの空気圧は大丈夫ですか?パンクしていませんか。

キーキー、ギコギコ、、、変な音がしていませんか。

工具やオイルは準備しています。

やり方やアドバイス、お手伝いはやりますので、作業は各自でお願いします。

消耗部品など交換部品は各自でご購入ください。

日時:平成26年10月29日(水)15:30~18:30

場所:機械実習工場

前回の様子

基本と言うより、基礎、入門あたりが適当かな。。。

機械とか工学とかに興味を持ってもらえればと思っています。

就職してから、、、親になって子どもの自転車のパンク修理くらいできたほうが良いですよね。

工業大学出身ですから。。。

自転車まめ知識1

続きを読む

今回は基本編として、身近な機械である自転車をいじってみようということです。

新学期のスタートに合わせて自転車を点検してみましょう。

タイヤの空気圧は大丈夫ですか?パンクしていませんか。

キーキー、ギコギコ、、、変な音がしていませんか。

工具やオイルは準備しています。

やり方やアドバイス、お手伝いはやりますので、作業は各自でお願いします。

消耗部品など交換部品は各自でご購入ください。

日時:平成26年10月29日(水)15:30~18:30

場所:機械実習工場

前回の様子

基本と言うより、基礎、入門あたりが適当かな。。。

機械とか工学とかに興味を持ってもらえればと思っています。

就職してから、、、親になって子どもの自転車のパンク修理くらいできたほうが良いですよね。

工業大学出身ですから。。。

自転車まめ知識1

続きを読む

2014年09月25日

440 6周年

2008年の9月後半に思いつきで始めて6年が経ち、7年目に突入です。

もう6年、、、

まだ6年、、、

たまに見返すと「あー そうだった」と思い出す備忘録ともなっています。

閲覧者数も1割程度増えている気がします。

絶対数が少ないのでね。。。

1年前が「386」、今回が「440」、この1年で「54」。

なんとかこのペースで続けられそうです。

9月は3月と並んで研修の多い時期です。

学生さんが夏休み中で授業がないので時間が取りやすいからでしょうね。

まずは、工学部技術部の交流研修会

午前中は、救命講習会。

心肺蘇生とAEDの取り扱いを中心に進められました。

実習は化学実験と工作実習に分かれます。

私たちは、工作実習の指導役です。

今回は、フォトフレーム(写真立て)を製作します。

時間的にタイトであたふたする部分もありましたが、でき上がった作品をお持ち帰りいただくことができました。

続いて、学生フォーミュラーチームの図面の書き方と安全講習会。

こちらは電気自動車部門ということで電気系の学生さんも多く在籍しています。

また1年生が中心と言うことで製図の知識もなく内容について悩んでしまいました。

今回は、三角法の正面図の取り方と寸法の入れ方を中心に指導しました。

午後は、帯ノコ盤、コンターマシン、シャーリング、ボール盤など機械の安全な使い方。

更に機械技術セミナー。

近隣の大学やウチの大学の各キャンパスの機械加工を主な業務として行っている技術職員らが集まってのセミナー。

今回はマイスターからの実技講習。

なんと生徒役に指命されました( ゜o゜)

大勢の前で実力が、晒されてしまった。。。

学生さんではなく、プロから見つめられる緊張の中、なんとか終了。

そろそろ後期実習の準備を始める時期になりましたね。

2014年05月19日

420 勉強会

年に1回程度行っている工作勉強会ですが、昨年度は準備不足でこの時期になってしまいました。

今回は工場のスタッフがマイスター資格を取得されたということで、それにあやかろうと企画しました。

3級の技能検定の課題を製作しながらポイントを押さえていきます。

まずは6面体の加工から。

6名だったので2人ずつ組んで作業にあたります。

直角を出す時に丸棒を挟むのですが正しい 使い方がわかりました。

使い方がわかりました。

微妙な上下位置で変わるんですね。

常識の範囲だったのでしょうか。。。

当初、半日で終る計画でしたが、6面がようやくと言ったところなので翌週に続きをやることになりました。

続きは、溝部と凸部です。

寸法は各自で決めた公差範囲内に収まるように加工します。

直角度や組み立て誤差も測って精度の向上を目指しました。

どちらも0.02ミリ程度には収まりました。

基本的なことを確認するもの有意義ですね。

わたしの場合

全長が1ミリ違うと言うオチがありました。。。

今回は工場のスタッフがマイスター資格を取得されたということで、それにあやかろうと企画しました。

3級の技能検定の課題を製作しながらポイントを押さえていきます。

まずは6面体の加工から。

6名だったので2人ずつ組んで作業にあたります。

直角を出す時に丸棒を挟むのですが正しい

使い方がわかりました。

使い方がわかりました。微妙な上下位置で変わるんですね。

常識の範囲だったのでしょうか。。。

当初、半日で終る計画でしたが、6面がようやくと言ったところなので翌週に続きをやることになりました。

続きは、溝部と凸部です。

寸法は各自で決めた公差範囲内に収まるように加工します。

直角度や組み立て誤差も測って精度の向上を目指しました。

どちらも0.02ミリ程度には収まりました。

基本的なことを確認するもの有意義ですね。

わたしの場合

全長が1ミリ違うと言うオチがありました。。。

2014年05月13日

419 サイクリング

大型連休をいただいておりました

5月は自転車月間です。

ちょっと前の話になるのですが、新学期がか始まった4月に自転車を整備しようよという講習会を行いました。

キーコー、キーコー言わせていたり、

パンクしたまま乗っている自転車を学内でよく見かけます。

工業大学の学生としてそれはいかがなものかと思いますし、

将来的にパンク修理もできないお父さんもいただけませんね。

自転車屋さんにパンク修理をお願いすると1000円では足りない時代です。

自転車屋さんにパンク修理をお願いすると1000円では足りない時代です。

たまにタイヤの空気圧をチェックしたり、

チェーンに油を注すだけで、

快適に走れるようになるんですよ。

今回の講習会は、こういったことから工学に興味を持っていってもらえればという狙いもあります。

さて、16時前から初めて通りすがりの人を捕まえて整備をはじめ、職員の人も利用してもらおうと18時過ぎまで営業?しました。

当初は道具を貸すから作業は自分でというコンセプトでしたが、みんなで寄ってたかっていじり回しました。

また後期にも開催しようと思いますので、自転車お持ちの方はお立ち寄りください

5月は自転車月間です。

ちょっと前の話になるのですが、新学期がか始まった4月に自転車を整備しようよという講習会を行いました。

キーコー、キーコー言わせていたり、

パンクしたまま乗っている自転車を学内でよく見かけます。

工業大学の学生としてそれはいかがなものかと思いますし、

将来的にパンク修理もできないお父さんもいただけませんね。

たまにタイヤの空気圧をチェックしたり、

チェーンに油を注すだけで、

快適に走れるようになるんですよ。

今回の講習会は、こういったことから工学に興味を持っていってもらえればという狙いもあります。

さて、16時前から初めて通りすがりの人を捕まえて整備をはじめ、職員の人も利用してもらおうと18時過ぎまで営業?しました。

当初は道具を貸すから作業は自分でというコンセプトでしたが、みんなで寄ってたかっていじり回しました。

また後期にも開催しようと思いますので、自転車お持ちの方はお立ち寄りください

2014年03月26日

413 3月の恒例

昨日は卒業式でした。

謝恩会にもご招待いただきました。

今月末で定年を迎えるウチの長老も花束をいただきました。

先日は長崎大学の技術研究会に参加させていただきました。

先日は長崎大学の技術研究会に参加させていただきました。この時期にはこういった研究会がよく開催されています。

長崎と言えば・・・

うまかった

私はポスター発表の説明補助員で行っていたのですが。。。

ポスター発表では、投票で賞が与えられるようになっています。

情報交換会で発表があり、ウチの大学が最優秀賞をいただきました

自分が担当しているヤツではなくて他のグループの方が受賞しました

2日目も口頭発表を聴講させていただきました。

いろいろな情報を吸収すると同時に皆さんそれぞれに頑張られているなと感じ入りました。

自分がやっていることも良いカタチにしていかねばと後押しされました。

研究会はお昼で終ったのですが、個人的にお願いして工作室を見学させていただきました。

なぜだか機械の写真を撮っていない。。。

どこの大学も同じような機械の構成になっていますね。

NC機も積極的に使われているようでした。

工作実習の話もお伺いしたのですが、4人の工作室スタッフに教室系の技術職員(1名)とTAをまじえて行われているそうで、内容もよく考えられていました。

次回はウチの大学が当番校となるので、しっかりと運営したいと思います。

面白いことできないかと妄想中