2021年01月13日

793 温故知新

年の変わる時期なので昔を振り返ってみましょう。

4月から新卒採用された職員の研修は、第1学期にある工作実習を学生さんと一緒に回ってもらうことで、機械工作の基本がわかるなと計画していたのですが、新型コロナウィルスの影響でオンラインとなり実現できませんでした。

また、来年度もどうなるのかわからないので資料作りを兼ねて、新人さんを受講生として実習を行い、その模様を撮影しています。

仕上げは、ケガキ、卓上ボール盤による穴あけ、タップ&ダイス、ヤスリ&キサゲと言うメニューです。

僭越ながら私が講師役を担当させていただきました。

ケガキは、30年前にやっていたクラシカルな内容を体験していただきました。

ローテク、アナログな技術ですが、多品種の生産や出くわしたことのない作業をすることが多いここではヒントになるはずです。たぶん、、、

この鋳物に加工の目安となるケガキ線を入れていきます。

図面は、これ↓

よくもまぁ取っておいたもんです

まずは、豆ジャッキに載せてレベル出し。

重い方に2本、反対に1本の3本で支えます。3点だと必ず当たります。浮いたところがない。

トースカンの曲がった方で隙間が均等になるように豆ジャッキのネジを回して高さを調整します。

レベルが出たら、ケガキ線を入れていきます。

“差し立て”で寸法を取って、

ケガキ線を入れます。

ケガキ線が見やすいようにケガキ塗料を塗っています。

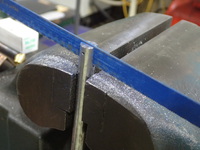

青いのはマジックです。

マジックは、切削面などの滑らかなに使います。

鋳物肌には、“胡粉(ごふん)”と言う白い塗料を塗っています。

これは貝殻の粉を水で溶いて、定着しやすいようにニカワ(膠)を混ぜてあります。

ニカワは常温では固形なので、火にかけてお湯にしてとかしています。この時、独特の匂いがします。この匂いがすると「今日は実習だったな」と気付かされます。

ニカワ↓棒状に固めてあります。もう使いきれん。使う予定もなし

半円の切り欠き部分の中心をケガキます。

本来は中空で何もないのでケガクこともできません。

そこに、心金という木の板にブリキを打ち付けたものを半円部分にはめ込んでいます。

こうすると中心をケガクことができ、円をコンパスで描くこともできます。

この面のケガキが終わったら、90度起こしてケガキを入れます。

同じ様に豆ジャッキに載せてレベルを出していきます。

すでに引いてあるケガキ線と直角になる様に調整します。

スコヤをあてて直角を見ますが、スコヤをあてやすいところにケガキ線を入れておくことも必要になる場合もあります。これを捨てケガキと言います。直接の作業にはつなががらないけれど先回りしてやっておくと後の作業が楽になります。捨て削りなどもありますね。先が見えてないとできない作業とも言えます。

片パスで中心を拾う作業とかもあったのですが写真に撮ってない

動画も良いアングルから取れてない

そもそも説明が雑

貴重な機会だっただけに残念です。

必要ならもう一度撮り直そう。その機会はないかな。。。

4月から新卒採用された職員の研修は、第1学期にある工作実習を学生さんと一緒に回ってもらうことで、機械工作の基本がわかるなと計画していたのですが、新型コロナウィルスの影響でオンラインとなり実現できませんでした。

また、来年度もどうなるのかわからないので資料作りを兼ねて、新人さんを受講生として実習を行い、その模様を撮影しています。

仕上げは、ケガキ、卓上ボール盤による穴あけ、タップ&ダイス、ヤスリ&キサゲと言うメニューです。

僭越ながら私が講師役を担当させていただきました。

ケガキは、30年前にやっていたクラシカルな内容を体験していただきました。

ローテク、アナログな技術ですが、多品種の生産や出くわしたことのない作業をすることが多いここではヒントになるはずです。たぶん、、、

この鋳物に加工の目安となるケガキ線を入れていきます。

図面は、これ↓

よくもまぁ取っておいたもんです

まずは、豆ジャッキに載せてレベル出し。

重い方に2本、反対に1本の3本で支えます。3点だと必ず当たります。浮いたところがない。

トースカンの曲がった方で隙間が均等になるように豆ジャッキのネジを回して高さを調整します。

レベルが出たら、ケガキ線を入れていきます。

“差し立て”で寸法を取って、

ケガキ線を入れます。

ケガキ線が見やすいようにケガキ塗料を塗っています。

青いのはマジックです。

マジックは、切削面などの滑らかなに使います。

鋳物肌には、“胡粉(ごふん)”と言う白い塗料を塗っています。

これは貝殻の粉を水で溶いて、定着しやすいようにニカワ(膠)を混ぜてあります。

ニカワは常温では固形なので、火にかけてお湯にしてとかしています。この時、独特の匂いがします。この匂いがすると「今日は実習だったな」と気付かされます。

ニカワ↓棒状に固めてあります。もう使いきれん。使う予定もなし

半円の切り欠き部分の中心をケガキます。

本来は中空で何もないのでケガクこともできません。

そこに、心金という木の板にブリキを打ち付けたものを半円部分にはめ込んでいます。

こうすると中心をケガクことができ、円をコンパスで描くこともできます。

この面のケガキが終わったら、90度起こしてケガキを入れます。

同じ様に豆ジャッキに載せてレベルを出していきます。

すでに引いてあるケガキ線と直角になる様に調整します。

スコヤをあてて直角を見ますが、スコヤをあてやすいところにケガキ線を入れておくことも必要になる場合もあります。これを捨てケガキと言います。直接の作業にはつなががらないけれど先回りしてやっておくと後の作業が楽になります。捨て削りなどもありますね。先が見えてないとできない作業とも言えます。

片パスで中心を拾う作業とかもあったのですが写真に撮ってない

動画も良いアングルから取れてない

そもそも説明が雑

貴重な機会だっただけに残念です。

必要ならもう一度撮り直そう。その機会はないかな。。。

おまけ

「トースカン」

フラアンス語のtroussequin(ツルスカン)、trusquin(トリウスカン)が訛ったもの。

英語では、surface gage/scribing block

と秘密の虎の巻に書いてありました。

こんな台付きタイプもありますね。

水鳥みたい

「トースカン」

フラアンス語のtroussequin(ツルスカン)、trusquin(トリウスカン)が訛ったもの。

英語では、surface gage/scribing block

と秘密の虎の巻に書いてありました。

こんな台付きタイプもありますね。

水鳥みたい

Posted by iso at 18:00│Comments(0)

│仕上げ