› V=πdn/1000 › その他

› V=πdn/1000 › その他2023年01月01日

2020年06月05日

ネジの日

6月1日は何の日?

・スーパーマンの日

・電波の日

・麦茶の日

・氷の日

・チューインガムの日

・真珠の日

・気象記念日

・バッジの日など

1949年6月1日に工業標準化法が制定され、日本工業規格(JIS)にねじ製品類が指定されたことを記念して、「ねじ商工連盟」が1975年7月に「6月1日」を「ねじの日」として制定したことから始まります。

・スーパーマンの日

・電波の日

・麦茶の日

・氷の日

・チューインガムの日

・真珠の日

・気象記念日

・バッジの日など

1949年6月1日に工業標準化法が制定され、日本工業規格(JIS)にねじ製品類が指定されたことを記念して、「ねじ商工連盟」が1975年7月に「6月1日」を「ねじの日」として制定したことから始まります。

2019年07月23日

717 アップデート

一定時間ごとに撮影してスライドショーのように再生するタイムラプス撮影をやってみた。

100コマまでしか取れないので1秒間隔で撮ると100秒

最後まで写しきれない

こうやって撮影するとなんだか焦りますね

撮影間隔を3秒にすると全部撮れた。

でも繋がりが良くないよね

色々と調べてみるとデジカメのファームウエアをアップデートすると299コマまで撮れるようになるらしい。

マクロ撮影時の調整とかも改良されているみたい。

しかも2016年に更新されてる!

デジカメのファームウエアのアップデートとかあるなんて知らなかった。

ユーザー登録とか、お知らせとかがあったのかもしれませんが。。。

ま、アップデートも済ませたので今後はタイムラプス画像も活用していきたいと思います。

期待せずにお待ちください

100コマまでしか取れないので1秒間隔で撮ると100秒

最後まで写しきれない

こうやって撮影するとなんだか焦りますね

撮影間隔を3秒にすると全部撮れた。

でも繋がりが良くないよね

色々と調べてみるとデジカメのファームウエアをアップデートすると299コマまで撮れるようになるらしい。

マクロ撮影時の調整とかも改良されているみたい。

しかも2016年に更新されてる!

デジカメのファームウエアのアップデートとかあるなんて知らなかった。

ユーザー登録とか、お知らせとかがあったのかもしれませんが。。。

ま、アップデートも済ませたので今後はタイムラプス画像も活用していきたいと思います。

期待せずにお待ちください

2017年06月21日

595 いただき物

学内を散歩されていた方がフラリと工場を訪ねられて、「工具とかいりませんか?」

聞けば近所で工場を営まれていたそうですが、年齢的に辛くなったきたということで閉めることにされたそうです。

工作機械類など大半は知り合いの方などに売却できたそうですが、残っているもので使えそうなものがあれば譲りたいということでした。

後日、持って来ていただいたものがコチラ↓

製鉄のロールなどを加工されていたということで大型、高剛性タイプのものが多いようです。

ロングドリルもたくさん

その中でも一番長いヤツ

伝家の宝刀⁉︎

測って見ました。φ15、長さは800mm

測っているスケールもデカイ

身長も測れます

他にもたくさん持って来ていただきました。

有効に利用させていただきます。

「お、これ欲しい」という方がいらっしゃいましたらご連絡ください。

聞けば近所で工場を営まれていたそうですが、年齢的に辛くなったきたということで閉めることにされたそうです。

工作機械類など大半は知り合いの方などに売却できたそうですが、残っているもので使えそうなものがあれば譲りたいということでした。

後日、持って来ていただいたものがコチラ↓

製鉄のロールなどを加工されていたということで大型、高剛性タイプのものが多いようです。

ロングドリルもたくさん

その中でも一番長いヤツ

伝家の宝刀⁉︎

測って見ました。φ15、長さは800mm

測っているスケールもデカイ

身長も測れます

他にもたくさん持って来ていただきました。

有効に利用させていただきます。

「お、これ欲しい」という方がいらっしゃいましたらご連絡ください。

2017年06月09日

593 裏ワザ

よくTVで紹介されている知って得する?裏ワザやってますよね。

それにサビ落としの裏ワザが紹介されていたので試してみました。

木工用ボンドを塗るとサビが落ちると言う裏ワザ

情報がオボロで、どのくらい塗るのか、塗ったあとどのくらいで剥がすのか、、、

たっぷり塗って翌日剥がすことに。

塗りすぎてボンドが滴っています。薄くでいいんだろうな。。。

翌日、ボンドは透明になって下地は黒くなっています。

剥がしてみると、、、

おっ 意外と落ちてる。

意外と落ちてる。

ほとんど期待していなかっただけに予想以上の効果がありました。

もう1回やったらもっと落ちるんじゃない

おお 効果的ですね。

効果的ですね。

このままやり続けたらピッカピッカ になるんじゃない。

になるんじゃない。

ボンドの酢酸と反応しているんだろうから、だんだん薄くなってポキって折れるんじゃない

それなりの効果はあったわけですが、そのまま放置しておくとあっと言う間に元のサビサビに戻ります。

地金がむき出しになっているわけですから、そりゃそうでよね

それにサビ落としの裏ワザが紹介されていたので試してみました。

木工用ボンドを塗るとサビが落ちると言う裏ワザ

情報がオボロで、どのくらい塗るのか、塗ったあとどのくらいで剥がすのか、、、

たっぷり塗って翌日剥がすことに。

塗りすぎてボンドが滴っています。薄くでいいんだろうな。。。

翌日、ボンドは透明になって下地は黒くなっています。

剥がしてみると、、、

おっ

意外と落ちてる。

意外と落ちてる。ほとんど期待していなかっただけに予想以上の効果がありました。

もう1回やったらもっと落ちるんじゃない

おお

効果的ですね。

効果的ですね。このままやり続けたらピッカピッカ

になるんじゃない。

になるんじゃない。ボンドの酢酸と反応しているんだろうから、だんだん薄くなってポキって折れるんじゃない

それなりの効果はあったわけですが、そのまま放置しておくとあっと言う間に元のサビサビに戻ります。

地金がむき出しになっているわけですから、そりゃそうでよね

2017年02月17日

576 バレンタイン

2月14日に届きました

ちゃんとねじ込めるようです。

サイズは、、、

外径は15mm弱。

ピッチは2.5のようです。

素材や加工精度からM16の並目と考えるのがいいのではないでしょうか。

シリコン型から作っていると思うんですが、一種の鋳造ですね。

あまり柔らかいものは難しいでしょうが、切削でもいけそうですね。

おっさんはロマンのカケラもないですね

もちろん美味しくいただきましたよ

ちゃんとねじ込めるようです。

サイズは、、、

外径は15mm弱。

ピッチは2.5のようです。

素材や加工精度からM16の並目と考えるのがいいのではないでしょうか。

シリコン型から作っていると思うんですが、一種の鋳造ですね。

あまり柔らかいものは難しいでしょうが、切削でもいけそうですね。

おっさんはロマンのカケラもないですね

もちろん美味しくいただきましたよ

2016年09月30日

552 8周年

9月の終わりは周年記念です。

この1年は52回の投稿となりました。

週1回ペースですね。このペースは維持し続けたいですね。

時々、他大学の方から「ブログ、見てますよ」と言われてこそばゆいです。恐縮です。

研究会等でこそこそ宣伝してますからね。

お陰さまでこのブログサイトでのランキング25位内をウロウロする程度にまでなりました。

地方のブログサイトですが光栄ですね。目指せヒト桁

たまに昔の記事を読み返すことがあるのですが、雑ですね

表現や言葉使いやら、、、

最近は意識して書いているのですが、ままなりませぬ。

あきれずにお付き合いいただければ幸いです

2016年05月18日

528 続・硬さ

硬さについて何か書きたいことがあったんですが、それがなにか忘れてしまいました・・・

硬さも色々な試験法がありますね。

ショア硬さ、ビッカース硬さ、ブリネル硬さ、ロックウェル硬さ、ヌープ硬さ、、、、

だいたいは、考えた人の名前が付いているようです。

測定子を押し付けてその表面積だったり、対角線長さだったり、くぼみの深さだったりを見ているようです。

ショア硬さ

1906年、アメリカのA.F.Shore氏によって考案されたもので、当時、焼入れした高炭素鋼を試料としてho=10インチ(254mm)から落下したハンマの跳ね上がり高さhが6.5インチ(165mm)であったことから、これをHS=100として、6.5インチの高さを100等分してショア硬さとして定められた.この試験の利点は測定に用いられる試験機が軽量、安価でもち運びもでき、大形ロ一ルのような移動できない試料の硬さが測定できる点である。反発高さを目測するC形とダイヤルゲージで読み取るD形試験機があるが、現在ではD形が多く用いられている。

参照;http://www.ystl.jp/keywords/

実習で使っている方法です。簡易で現場で測定できるところがいいところでしょうか。

モース硬さ

1822年、鉱物学者F. Mohs氏の考案による鉱石の硬軟の序列。硬い材料と軟らかい材料をこすり合わせて、傷のついた方が軟らかいと判断した(引っかき硬さ)。モースの尺度では、1を最も軟らかい、10を最も硬い物として、次のように序列を定めている。

1:滑石(Talc)、2:石膏(Gypsum)、3:方解石(Calcite)、4:螢石(Fluorite)、5:燐灰石(Apatite)、6:正長石(Orthoclase)、7:石英(Qualtz)、8:トパーズ(Topaz)、9:鋼玉(Corndum)、10:ダイヤモンド(Diamond)。

マルテンス硬さ

圧子で測定対象を引っ掻き、一定の深さの凹みに作るのに要した「荷重」で硬さの度合いを示した指標です。

他の試験方法が荷重を一定にしているのに対して、荷重を指標にしているところがユニークですね。

続きを読む

硬さも色々な試験法がありますね。

ショア硬さ、ビッカース硬さ、ブリネル硬さ、ロックウェル硬さ、ヌープ硬さ、、、、

だいたいは、考えた人の名前が付いているようです。

測定子を押し付けてその表面積だったり、対角線長さだったり、くぼみの深さだったりを見ているようです。

ショア硬さ

1906年、アメリカのA.F.Shore氏によって考案されたもので、当時、焼入れした高炭素鋼を試料としてho=10インチ(254mm)から落下したハンマの跳ね上がり高さhが6.5インチ(165mm)であったことから、これをHS=100として、6.5インチの高さを100等分してショア硬さとして定められた.この試験の利点は測定に用いられる試験機が軽量、安価でもち運びもでき、大形ロ一ルのような移動できない試料の硬さが測定できる点である。反発高さを目測するC形とダイヤルゲージで読み取るD形試験機があるが、現在ではD形が多く用いられている。

参照;http://www.ystl.jp/keywords/

実習で使っている方法です。簡易で現場で測定できるところがいいところでしょうか。

モース硬さ

1822年、鉱物学者F. Mohs氏の考案による鉱石の硬軟の序列。硬い材料と軟らかい材料をこすり合わせて、傷のついた方が軟らかいと判断した(引っかき硬さ)。モースの尺度では、1を最も軟らかい、10を最も硬い物として、次のように序列を定めている。

1:滑石(Talc)、2:石膏(Gypsum)、3:方解石(Calcite)、4:螢石(Fluorite)、5:燐灰石(Apatite)、6:正長石(Orthoclase)、7:石英(Qualtz)、8:トパーズ(Topaz)、9:鋼玉(Corndum)、10:ダイヤモンド(Diamond)。

マルテンス硬さ

圧子で測定対象を引っ掻き、一定の深さの凹みに作るのに要した「荷重」で硬さの度合いを示した指標です。

他の試験方法が荷重を一定にしているのに対して、荷重を指標にしているところがユニークですね。

続きを読む

2016年04月22日

525 完成

先日から自転車の整備に来ていた学生さんの自転車がようやく完成しました。

2月末からですから足掛け2ヶ月ほどになりますね。

一番時間をかけたのは塗装です。

自分でデザインを考えて、缶スプレーで3色に塗り分けて、自分の名前も塗装しました。カッティングマシンでラベルシートをカットしてマスキングして塗装すると言う凝りようです。

細かいところは色々と問題もありますが、本人的には大満足のようです

十分な知識もなかったのですが、最後まで諦めずにやり通したことは立派ですし、良い経験になったと思います。

ここまでできたことは私たちから見ても満足できるものです

この経験を活かして研究も頑張ってください

2月末からですから足掛け2ヶ月ほどになりますね。

一番時間をかけたのは塗装です。

自分でデザインを考えて、缶スプレーで3色に塗り分けて、自分の名前も塗装しました。カッティングマシンでラベルシートをカットしてマスキングして塗装すると言う凝りようです。

細かいところは色々と問題もありますが、本人的には大満足のようです

十分な知識もなかったのですが、最後まで諦めずにやり通したことは立派ですし、良い経験になったと思います。

ここまでできたことは私たちから見ても満足できるものです

この経験を活かして研究も頑張ってください

2016年02月22日

520 自転車

20万PVを越えていますね。

凄いのかどうなのかすらよくわかりません。

学生さんが自転車を修理したいと言うことで工場を訪れてきました。

モノつくり講習会で自転車整備をやっていることを聞きつけたようで、安く買った自転車をキレイに塗り直してオーバーホールしたいとのこと。

道具と場所は貸すからやって良いよということに。

あまり自転車の知識はないと言うことでネットを見ながら苦戦しています。

見かねて色々と口を挟んで作業を手伝います。

いくつか新しい部品も買っていて、それとの交換も考えているようです。

その部品、この自転車には付けられないんじゃない?!

一見同じように見える自転車ですが、細かなところは年々変わっています。

規格が違うと取り付かなかったり、うまく機能しなかったりします。

分解する順番だったり、ネジの回し方だったり、工具の使い方だったり、

中の機構がどうなっているのかを理解したり、、、

まぁ、それを含めて勉強です。

自主的にやろうと思うだけすばらしいと思います。

4月からは機械コースの4年生だそうです。

この経験が研究につながっていくでしょうね。

ここまでバラバラになりました。

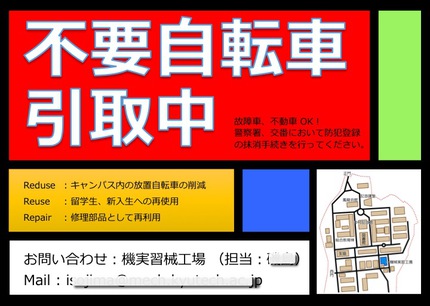

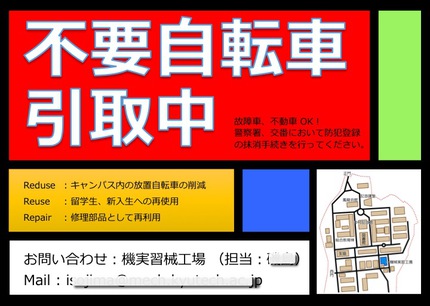

そんなこんなでこっそりこんな企画を始めています。

凄いのかどうなのかすらよくわかりません。

学生さんが自転車を修理したいと言うことで工場を訪れてきました。

モノつくり講習会で自転車整備をやっていることを聞きつけたようで、安く買った自転車をキレイに塗り直してオーバーホールしたいとのこと。

道具と場所は貸すからやって良いよということに。

あまり自転車の知識はないと言うことでネットを見ながら苦戦しています。

見かねて色々と口を挟んで作業を手伝います。

いくつか新しい部品も買っていて、それとの交換も考えているようです。

その部品、この自転車には付けられないんじゃない?!

一見同じように見える自転車ですが、細かなところは年々変わっています。

規格が違うと取り付かなかったり、うまく機能しなかったりします。

分解する順番だったり、ネジの回し方だったり、工具の使い方だったり、

中の機構がどうなっているのかを理解したり、、、

まぁ、それを含めて勉強です。

自主的にやろうと思うだけすばらしいと思います。

4月からは機械コースの4年生だそうです。

この経験が研究につながっていくでしょうね。

ここまでバラバラになりました。

そんなこんなでこっそりこんな企画を始めています。

2016年02月10日

518 NEW!!

前回の投稿から写真がちょっと違っていることにお気づきでしょうか?

デジカメを新しくしました。

2011年の夏ですから4年半経ちました。

6500枚ほど撮っているようです。簡単に計算すると年に1500枚、月に120枚、日に4枚ほどになります。「数打ちゃ当たる」方式で数多く撮っていいものを探し出さないといけないですからね。

ここまで頑張って来てくれたのですが、最近は色調がおかしくて、できもしない補正をしながら使っていました。

ということで新調することにしました。

マクロ撮影

あれ・・・意外と変わらないね。。。

引退させられると思って頑張っているのかな。。。

黄色っぽい感じ、水銀灯の光でホワイトバランスとかが悪いんじゃないかと。

近接撮影をすることが多いので、そのあたりの機能の充実した機種にしました。

マクロ撮影では被写体深度が浅く全体をシャープに撮影することはできないのですが、コイツはデジタルの力でキレイに撮れます。

近接撮影でここまで拡大できます。

デジカメを新しくしました。

2011年の夏ですから4年半経ちました。

6500枚ほど撮っているようです。簡単に計算すると年に1500枚、月に120枚、日に4枚ほどになります。「数打ちゃ当たる」方式で数多く撮っていいものを探し出さないといけないですからね。

ここまで頑張って来てくれたのですが、最近は色調がおかしくて、できもしない補正をしながら使っていました。

ということで新調することにしました。

新 旧

マクロ撮影

新 旧

あれ・・・意外と変わらないね。。。

引退させられると思って頑張っているのかな。。。

黄色っぽい感じ、水銀灯の光でホワイトバランスとかが悪いんじゃないかと。

近接撮影をすることが多いので、そのあたりの機能の充実した機種にしました。

マクロ撮影では被写体深度が浅く全体をシャープに撮影することはできないのですが、コイツはデジタルの力でキレイに撮れます。

近接撮影でここまで拡大できます。

2015年09月30日

499 7周年

この時期は周年ネタです。

昨年の9月末で440。

今回が499と言うことで年間59回の投稿。

いいペースです

さすがに最近はネタに困り気味です

小国杉のブロックを送っていただきました。

イイ香りです

この木目のように緻密にコツコツと続けられたらと思います。

2015年08月05日

489 手間ひま

こんな↓の作りました。

ネジ、穴、溝は汎用機で加工。

外側の輪郭をCNC旋盤で加工。

フライス盤でメタルソーを使ってスリットを加工。

このあと汎用旋盤で切り落として、切り落し面の仕上げでできあがり。

ネジ、穴、溝は汎用機で加工。

外側の輪郭をCNC旋盤で加工。

フライス盤でメタルソーを使ってスリットを加工。

このあと汎用旋盤で切り落として、切り落し面の仕上げでできあがり。

2015年04月14日

472 あちち

セクシーな首元にご注目

受傷5日目

旋盤作業中に飛んできた切り屑でヤケド状態です

機械加工では切り屑が飛散します。

旋削の外径加工では、どの辺りに飛ぶか予想できるのですが、今回は内径加工中でした。

内径加工では、切り屑が穴の中から回転で飛び出してきます。

特に貫通穴の場合、奥側に押し出された切り屑が回転する爪で飛ばされて機関銃のように飛んできます。

今回はその悲惨飛散状況を確認しようと振り返っている時にやられました。

飛んできている切り屑は200℃くらいとも言われますから激アツです

払い除けたいのですが、どこについてるかよくわからないし、手は汚いし、機械の送りはかかっているしで、その場でジタバタするのみです。

一旦、送りを止めて機械を止めておちつきます。

Tシャツみたいな丸首のシャツでも首元から入ってきて、お腹のあたりに落ちていってヤケドってことも、ままありますね。

保護具は大切です。

安全に作業しましょう

受傷5日目

旋盤作業中に飛んできた切り屑でヤケド状態です

機械加工では切り屑が飛散します。

旋削の外径加工では、どの辺りに飛ぶか予想できるのですが、今回は内径加工中でした。

内径加工では、切り屑が穴の中から回転で飛び出してきます。

特に貫通穴の場合、奥側に押し出された切り屑が回転する爪で飛ばされて機関銃のように飛んできます。

今回はその

飛んできている切り屑は200℃くらいとも言われますから激アツです

払い除けたいのですが、どこについてるかよくわからないし、手は汚いし、機械の送りはかかっているしで、その場でジタバタするのみです。

一旦、送りを止めて機械を止めておちつきます。

Tシャツみたいな丸首のシャツでも首元から入ってきて、お腹のあたりに落ちていってヤケドってことも、ままありますね。

保護具は大切です。

安全に作業しましょう

2014年09月19日

439 一人二役

2つの部品を組み付ける時、ネジだけでの結合では精度は期待できません。

雄ネジと雌ネジには隙間があるからです。

近くにボルトとナットがあればはめてみてください。

ナットの方を持って、ボルトを動かしてもらうと結構グラグラしますよね。

どんなに高精度なネジを準備しても、ネジは回してねじ込んでいくものですから、わずかな隙間がないと回ってくれません。

そこで組み付け精度が要求される時は、それぞれの部品に、はまり込みや段差などをつけたり、位置決めピンを付けたりしています。

その後、ネジで固定することにで精度良く組み付けることができます。

ピンとネジを一緒にしたのがこのリーマボルトです

雄ネジと雌ネジには隙間があるからです。

近くにボルトとナットがあればはめてみてください。

ナットの方を持って、ボルトを動かしてもらうと結構グラグラしますよね。

どんなに高精度なネジを準備しても、ネジは回してねじ込んでいくものですから、わずかな隙間がないと回ってくれません。

そこで組み付け精度が要求される時は、それぞれの部品に、はまり込みや段差などをつけたり、位置決めピンを付けたりしています。

その後、ネジで固定することにで精度良く組み付けることができます。

ピンとネジを一緒にしたのがこのリーマボルトです

2014年08月22日

435 ひやり

そんな散漫な状態だと思わぬトラブルが起きることがあります。

こういうヒヤリ

は、嬉しくないですね

は、嬉しくないですね

このバリがあると加工の邪魔になるばかりでなく、薄くてカミソリの刃の様な状態になっているのでケガをしやすくなります。

その時に手が滑ってケガしてしまいました。

幸い傷は浅く大事には至りませんでした。

ケガを防ぐためにやる作業でケガをするという本末転倒な有様です

そうならないために、バリの部分を叩いて倒しておく→

とか、加工物をバイスで固定するなどの方法をとるのが万全ですね。

続きを読む

2014年01月17日

401 3本

大きなアルミのパイプがやってきました。

どこで探して来たのか、こんな素材があるんですね。

旋盤で長さを整えて、フライス盤へ。

割出盤でつかんで円周方向の穴を先にあけておきます。

コンターマシンに持って行って、縦方向に切断します。

回転しないように予め1面削って、そこをマス型ブロックで固定しています。

再びフライスで切断面を仕上げてできあがり。

3本つないで使うそうです。

どこで探して来たのか、こんな素材があるんですね。

旋盤で長さを整えて、フライス盤へ。

割出盤でつかんで円周方向の穴を先にあけておきます。

コンターマシンに持って行って、縦方向に切断します。

回転しないように予め1面削って、そこをマス型ブロックで固定しています。

再びフライスで切断面を仕上げてできあがり。

3本つないで使うそうです。

2014年01月01日

あけましておめでとうございます!

馬車馬のように働きます

・・・なわけないな。

・・・なわけないな。旧年中は、このブログを読んでいただきありがとうございました。

本年もご愛読くださいますようお願いいたします。

また、暖かいコメントなどいただけると幸いです。

皆さまの良き年になりますように。

2013年09月26日

386 5周年

2008年から5年が経ちました。

一昨年が「286」、昨年が「326」、今年が「386」と寄しくも「60」刻み。

中5日をめどに回しているのでそんなもんでしょう。

似たようなネタも出てきますが、視点を変えたり、表現方法を工夫しているつもりです。

日々30〜70程度の方がご覧いただいているようです。(実数ね。)

平均すると50程度。休みの日は30程度になっています。

そこから換算すると100名ほどの常連の方がいらっしゃるのかな。。。

今後も末永くお付き合いくださいませ

一昨年が「286」、昨年が「326」、今年が「386」と寄しくも「60」刻み。

中5日をめどに回しているのでそんなもんでしょう。

似たようなネタも出てきますが、視点を変えたり、表現方法を工夫しているつもりです。

日々30〜70程度の方がご覧いただいているようです。(実数ね。)

平均すると50程度。休みの日は30程度になっています。

そこから換算すると100名ほどの常連の方がいらっしゃるのかな。。。

今後も末永くお付き合いくださいませ

2013年08月19日

380 宿題

今年の夏は、異常に暑いですね

お盆も過ぎたのに熱帯夜の連続です

って毎年繰り返しているような気もします。。。

毎年暑くなって来てるってことでしょうか。

子どもたちは夏休み真っ盛りですが、宿題は終わったのかな

こちらもネタ不足気味で、工場内をウロついて探しまわりました。

(1)ボール盤の回転数表示

195

310

500

810

1310

2100

(2)旋盤の回転数表示

25

36

52

77

112

160

232

338

483

721

1050

1500

(3)フライス盤の回転数表示

300

430

610

870

1240

1750

(4)フライス盤の送り速度表示

20

31.5

50

80

125

200

315

500

800

一見無秩序に、適当にならんでいるようにも見えますが、ある規則性を持っています。

(1)ボール盤 1.6倍

(2)旋盤 1.45倍

(3)フライス盤 1.4倍

(4)フライス盤 1.6倍

1つ上の数字になる時の倍数です。

こういう並びを「等比級数(数列)」と呼ぶそうです。

2倍とかだとわかりやすいですよね。

このデータから見ると1.4〜1.6倍みたいなんですね。

倍率が大きいと回転数の変動幅が大きい。

あまり倍率が小さいとギヤ数は限られているので回転数の変動幅が小さい。たくさんのギヤの組み合わせが必要になる。

例えば旋盤で超硬のバイト(刃物)で加工しようとすると切削速度が100〜150m/minになるように回転数を選択します。

100m/minならば318rpm、150m/minならば477rpmになるわけです。

速度差が1.5倍なので、回転数も1.5倍、つまりギヤ比も1.5倍となります。

刃物の持つ速度の許容差の範囲内でないと困るということになります。

ハイス(高速度鋼)だと20〜30m/min、サーメットで200〜300m/minと考えるとつじつまが合うような気がします。

送りについても、フライスだと1刃あたり0.1〜0.15mm(1.5倍)と考えるとそんな気もします。

旋盤の送りは、ねじ切りがあるのでかなり細かくなっていますね。

身近な数字の並びは、どうなっていますか?

夏休みの宿題としては、この程度で許してもらえるでしょうか

お盆も過ぎたのに熱帯夜の連続です

って毎年繰り返しているような気もします。。。

毎年暑くなって来てるってことでしょうか。

子どもたちは夏休み真っ盛りですが、宿題は終わったのかな

こちらもネタ不足気味で、工場内をウロついて探しまわりました。

(1)ボール盤の回転数表示

195

310

500

810

1310

2100

(2)旋盤の回転数表示

25

36

52

77

112

160

232

338

483

721

1050

1500

(3)フライス盤の回転数表示

300

430

610

870

1240

1750

(4)フライス盤の送り速度表示

20

31.5

50

80

125

200

315

500

800

一見無秩序に、適当にならんでいるようにも見えますが、ある規則性を持っています。

(1)ボール盤 1.6倍

(2)旋盤 1.45倍

(3)フライス盤 1.4倍

(4)フライス盤 1.6倍

1つ上の数字になる時の倍数です。

こういう並びを「等比級数(数列)」と呼ぶそうです。

2倍とかだとわかりやすいですよね。

このデータから見ると1.4〜1.6倍みたいなんですね。

倍率が大きいと回転数の変動幅が大きい。

あまり倍率が小さいとギヤ数は限られているので回転数の変動幅が小さい。たくさんのギヤの組み合わせが必要になる。

例えば旋盤で超硬のバイト(刃物)で加工しようとすると切削速度が100〜150m/minになるように回転数を選択します。

100m/minならば318rpm、150m/minならば477rpmになるわけです。

速度差が1.5倍なので、回転数も1.5倍、つまりギヤ比も1.5倍となります。

刃物の持つ速度の許容差の範囲内でないと困るということになります。

ハイス(高速度鋼)だと20〜30m/min、サーメットで200〜300m/minと考えるとつじつまが合うような気がします。

送りについても、フライスだと1刃あたり0.1〜0.15mm(1.5倍)と考えるとそんな気もします。

旋盤の送りは、ねじ切りがあるのでかなり細かくなっていますね。

身近な数字の並びは、どうなっていますか?

夏休みの宿題としては、この程度で許してもらえるでしょうか